倫理・ABS・データ登録

倫理関連情報

「先進ゲノム支援」ではゲノム科学全体の発展のためにデータの公開・共有を積極的に進めることを方針としております。このために、支援で得られたヒト由来試料のゲノムデータは、米国のdbGAPや欧州のEGAに相当する情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS)が、同機構国立遺伝学研究所生命情報・DDBJセンターの協力のもと運営するNBDCヒトデータベースの制限公開データベースJGA(Japanese Genotype-phenotype Archive, https://humandbs.biosciencedbc.jp/)や非制限公開データベースDRA(DDBJ Sequence Read Archive)やGEA(Genomic Expression Archive)などに登録することといたします(注)。支援依頼者の承諾なしに公開・共有されることはありません。論文発表等により支援依頼者からの承諾が得られましたら公開され、制限公開(JGA)データについては、ヒトデータ審査委員会による審査を経て承認された研究者が登録データを利用することになります。

(データの制限公開日は支援依頼者が指定することが可能です。また、公開前に必ず支援依頼者に確認を行います。)

登録にあたっては、個人情報の保護に関する法律(以下、「個情法」という。)および人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(以下、「研究倫理指針」という。)等に沿った適切な倫理面の対応が必要です。そのため、「先進ゲノム支援」ではヒト由来試料を用いる研究のための「説明文書および同意文書のモデル書式」等を提示するとともに、各研究機関における必要な倫理手続きの支援を実施して参りました。2022年4月1日に施行された、改正個情法ならびに改正研究倫理指針を踏まえ改訂を行ったところですが、2024年4月よりNBDCヒトデータベースの運用主体が変更になることから今回一部改訂を行いました。また、AMEDのインフォームド・コンセント説明文書のテンプレートを踏まえて表現を一部修正いたしましたので、以下を利用ください。

- 先進ゲノム支援同意説明文書のひな形【最終更新2024.2.25】 <2023年度版からの変更履歴はこちら>

- 先進ゲノム支援_記載すべき内容のリスト【最終更新2024.2.25】 <2023年度版からの変更履歴はこちら>

(注) 細菌叢自体の解析(人の健康に関する事象を研究の対象としない研究)など、研究倫理指針の対象外となる研究における出力データは、同意内容に準じて非制限公開データ(DRAやDDBJなど)への登録となります。登録先のデータベースの詳細については、採択後、支援担当者あるいは事務局にご相談ください。

新規支援申請をするにあたっての事前準備

ヒト由来試料を用いた研究(注)の場合は、以下の書類について、PDFファイルにてご提出(アップロード)頂きますので、お手元にご用意ください。

(注)臨床研究法や研究倫理指針の適用範囲に含まれ、研究を開始する際に倫理審査委員会による審査が必要な研究課題。ゲノム(whole genome sequencing解析や whole exome sequencing解析)だけでなくRNAを対象とした解析や、健康状態との関連や病態の理解等を目的とした腸内細菌解析なども含まれます。

- 倫理審査関連書類チェックシート(こちら からダウンロード可能)

- 「倫理審査申請書」、および「研究実施計画書」

- 「インフォームドコンセントの説明文書」「同意文書」および「同意撤回文書」

- 「倫理審査委員会からの承認書」、および「機関の長からの許可書」

※2~4については、特に様式の指定はありませんのでご所属機関のフォーマットで結構です。

※機関の長からの実施許可を得られていない場合は、1および倫理審査委員会に提出する予定の書類2,3をご用意ください。

※倫理の修正手続きが何度か行われている研究の場合は、倫理関係書類が現時点での「最新バージョン」であることをよく確認した上で提出してください。

※支援依頼内容(対象・解析手法)が含まれる、あるいは追加する予定の「研究計画書」及びその倫理資料一式であることを確認した上で提出してください。

研究倫理指針対象外(既に学術的な価値が定まり、研究用として広く利用され、かつ、一般に入手可能な試料・情報)に該当する場合は、試料・情報の入手元情報(市販の培養細胞等の場合は試料を特定するカタログ番号等)を申請システム内で回答頂きます。

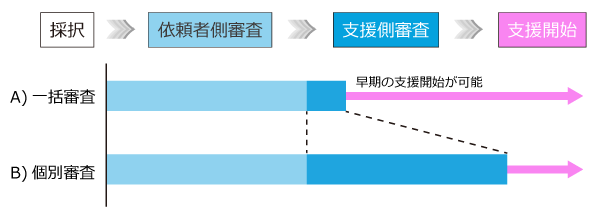

一括審査についてのお願い

申請の際には、現在承認済(あるいは提出予定)の倫理審査関連書類をご提出頂きますが、原則として、採択後に支援担当者が決まり次第、記載の追記・修正および再審査をお願いしています。

2021年6⽉30⽇より新指針は施⾏されていますが、現在は旧指針からの移行期間となっておりますので、手続き可能な倫理審査には以下の2種類があります。

- 新指針による「多機関共同研究」の⼀括審査(推奨)

依頼者側(依頼者側研究グループの研究代表者の所属機関等)で実施される倫理審査委員会にて、先進ゲノム⽀援の担当拠点における試料や情報の管理なども含めて一括で審査をいただいた上で、承認を受けられたもの

- 従来通りの機関ごとの個別審査

依頼者側施設と支援拠点が、それぞれ独立して倫理審査を実施するもの

申請者側の倫理手続き完了後、支援拠点側で必要な倫理手続きを行い、完了後に支援開始となります。

倫理手続き全体の時間短縮と簡略化となりますので、先進ゲノム支援ではできるだけ「一括審査での審査」をお願いしています。

- 一括審査による審査の場合:

支援拠点は実施許可の取得のみとなりますので、1~数週間で支援開始が可能となります。

- 従来通りの機関毎の審査の場合:

支援拠点でも倫理審査が必要となりますので、タイミングによっては1~数か月かかる場合があります。

ABS関連情報

先進ゲノム支援とABS対策

解析試料が外国に由来する場合、生物多様性条約及び名古屋議定書に基づく提供国の法令や各国で定められた手続きに従って取得することが必要です。

原則として、条約発効日の1993 年12 月29 日以前からそのサンプルの提供国(=そのサンプルの「起源となる国」)の国外で「研究」に利用されている場合、あるいは条約発効日前から「研究用」に日本に持ち込まれていたサンプルやその子孫の場合は対象になりませんが、それ以降のものは対応(確認・調査)が必要です。この対応が行われていない場合、論文発表やデータベース登録ができなくなる恐れがありますので、先進ゲノム支援での解析は行なえません。

先進ゲノム支援では、申請された全課題について、ABS対応が必要なサンプルであるか確認を行います。

申請時には対応ができていなくても構いませんが(採否に影響は与えません)、採択された場合でも「ABS対策後に支援開始」との付帯事項付きの採択となります。ABS対策ができない場合は支援をすることができません。

また、採択に至らなかった課題についても、対策が必要であると考えられるサンプルの場合はアドバイスを行っています。

応募前に、国立遺伝学研究所ABS支援室に相談することも可能です。

サンプルのABS手続きについて、注意点および参考となる資料について

国立遺伝学研究所ABS支援室とともに、サンプルのABS手続きについて確認を進めて頂きます。

必要に応じ、申請者に調査をして頂くこととなります。

以下の資料がお手元にある場合、有力な情報となりますので情報をご提供ください。

- 生物多様性条約発効日の1993年12月29日以前からそのサンプルの提供国以外の国ですでに「研究」に利用されている場合、その根拠となる文献情報(論文、書籍など)

- 条約発効日前から「研究用」に日本に持ち込まれていたサンプルやその子孫である場合、その根拠となる文献情報(論文、書籍など)

- 日本固有の種(アマミノクロウサギ、オオサンショウウオ等)である場合、採取の日時、場所(GPS座標)、同行者などの情報、またその取得許可証など根拠となる文献や情報(論文、書籍など)

- サンプル提供国の共同研究機関とのMTA (Material Transfer Agreement:材料移転同意書)、共同研究契約、適法取得を証明する提供国政府からの取得・移転許可証や輸出入に関する許可証・検疫証明書などの書類

- 2019年以降の先進ゲノム支援「採択」課題でABS担当者から「ABSに問題はない」とされたサンプルと同じサンプルの場合は、その際の申請ID番号

| ヒト臨床検体 | 「ヒトも自国の遺伝資源である」という国内法を持つ国(中国、マレーシアなど)もあるため、ヒト臨床検体、ヒト培養細胞、さらにヒトの配列情報の場合は「国籍」にも注意が必要です。 |

|---|---|

| マウス、ラット, また実験動物業者・公的機関からの購入・分与 |

日本で飼育・維持されている系統であっても、海外に由来する系統である場合はABSに関する対応が必要な場合があります。 ABS対応状況についての情報を購入・分与元から提供してもらって下さい。 |

| 所属ラボで樹立した系統、変異系統(細胞、マウス、ラット等) | その株の樹立された場所ではなく、「樹立に用いた大元の系統が」外国由来かどうかが問題となります。 (日本で新規に樹立された系統であっても、その材料となった生物が外国の由来である場合は調査や確認が必要となります。) |

| 研究者本人による野外採取 | 生物サンプル採取に対しては各国の法令があり、事前の許可が必要です。 生物サンプルを無断で国外に持ち出すと罪に問われたり、さらには論文の不受理・撤回などの深刻な事態が発生する可能性もあります。 |

| スーパー、園芸店、ペットショップ等で購入 | ペットショップや市販品の場合、由来が明確でなく、また「ペット」「観賞用」としての利用許可を取得の上、輸入されていたとしても、「研究許可」が取られている訳ではありません。このため、ABSの観点からは研究利用は推奨できません。由来(入手年月日、提供国、入手の手続き、輸入許可、その後の継代の記録等)の情報を購入元にご確認頂くことになります。 サンプルには公的機関などの由来のはっきりした系統の入手をお勧めします。あるいはすでに発表されている論文で同じサンプルが利用されている例があれば、その論文の著者から(ABSに関する対応について確認した上で)入手するなど個別の対策も考えられますので、遺伝研ABS支援室までご相談ください。 |

| 研究者間での譲渡・分与 | 海外の共同研究者から生物サンプルを送付された場合、留学生によって日本に持ち込まれた海外由来の生物サンプルの場合も、生物多様性条約の対象になる可能性があります。これらのサンプルについても提供国の法令に従った許可証やMTAの確認、さらに日本の検疫など国内外の法令に従った手続きが必要です。 国内の共同研究者から譲渡・提供された場合は、そのサンプルの由来が海外ではないか、さかのぼって調べる必要があります。 |

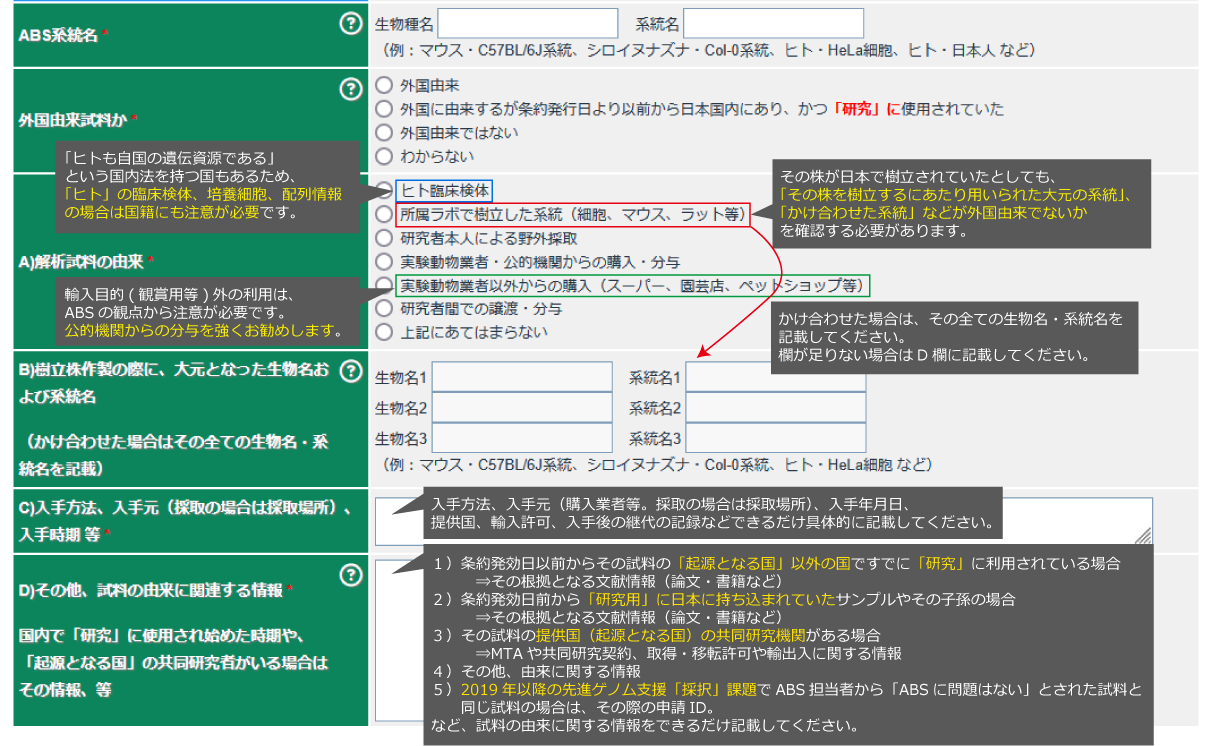

申請システム内でのABS関連の入力項目

申請システム内では、各支援依頼内容の入力時にABSに関する以下の設問に回答頂きます。

※クリックすると大きい画像が表示されます。

「先進ゲノム支援」で得られたデータのデータベース登録に関して

登録されたデータへの問い合わせ対応や修正・更新等の責任は支援依頼者(申請者)となります。

異動等に伴う連絡先の変更がある場合は忘れずに「申請者ご本人」がDDBJに届け出をしてください。

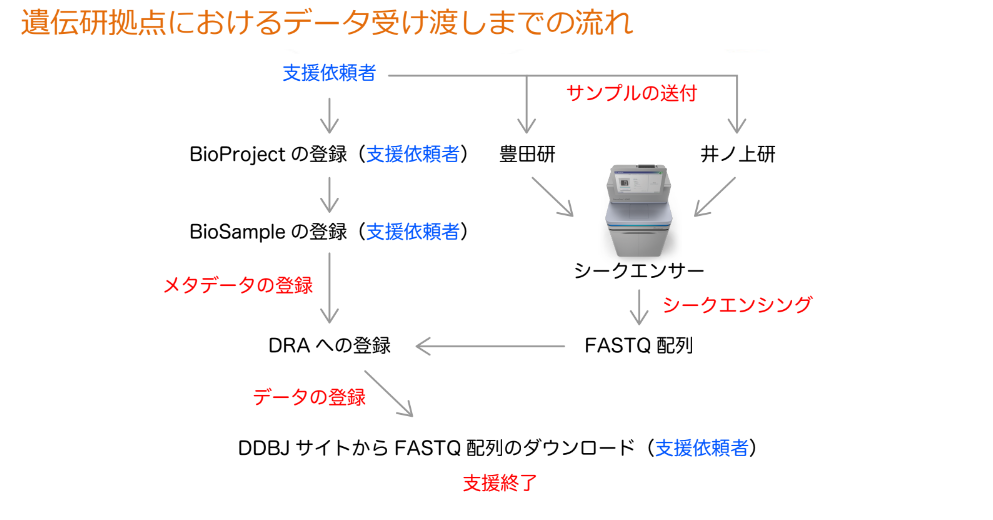

支援で得られたデータの取り扱いに関して(原則)

支援開始時からデータ公開までの流れは以下のようになります。

- 支援依頼者から支援担当者宛に試料を送付する際、併せてメタデータ(データベース登録に必要な解析試料に付随する各種情報)を送付して頂きます。

- メタデータの雛形は、試料送付に先立って支援担当者から支援依頼者宛に送付します。

- メタデータの送付がない場合、データ取得の支援を進めることができません。

- 支援内容のデータ取得終了後、得られた配列データ等は支援担当者の補助のもとDDBJが運用する DRA(DDBJ Sequence Read Archive) などに登録します(注)。

支援依頼者へのデータの提供は、原則として支援依頼者がDDBJ等にアクセスし、ダウンロードすることで行います。ただし、ファイルの容量が大きい場合やサンプル数が多数の場合は、別途ハードディスク等でのデータ送付が可能です。その際は支援担当者とご相談ください。

また、ヒト由来試料データの場合も支援担当者とご相談下さい。 - ヒト由来試料データの場合は、JST/NBDCによる承認を経てJGA (Japanese Genotype-phenotype Archive) に登録します。

- 登録の際に公開期日を設定(後日エンバーゴ可能です。申請者ご本人が手続きしてください。)

- データは登録の際に公開期日を設定する事ができます。すぐに公開したくない場合は、支援担当者にご指示ください。指示がなかった場合は、データはすぐに公開されます。

- 設定した公開期日が近づくと、DDBJ等から支援依頼者(申請者)宛に「データを公開するか、再度公開期日を延長するか」の問い合わせがあります。この問い合わせに対しては、支援依頼者側での対処をお願いいたします。

- データ公開後の各種問い合わせに対しても支援依頼者(申請者)側で対処お願いいたします。そのため、異動等に伴う連絡先の変更がある場合は忘れずに申請者ご本人がDDBJに届け出をしてください。

連絡が届かなかったことによる意図せぬデータ公開に対して、支援側は責任を負いかねます。

異動等に伴う連絡先の変更があった場合の、DDBJへの届け出方法

異動等に伴う連絡先(所属先やメールアドレス)の変更がある場合は、先進ゲノム支援への連絡(マイページから研究者情報の修正)に加えて、別途、DDBJにも「申請者ご本人が」忘れずに届け出てください。

連絡が届かなかったことによる意図せぬデータ公開に対して、支援側は責任を負いかねます。

DDBJへの届け出には、DDBJの問い合わせ窓口からお問合せください (メールでのやり取りになります)。

https://www.ddbj.nig.ac.jp/contact-ddbj.html

「DRAで始まるアクセッション番号」を指定する。

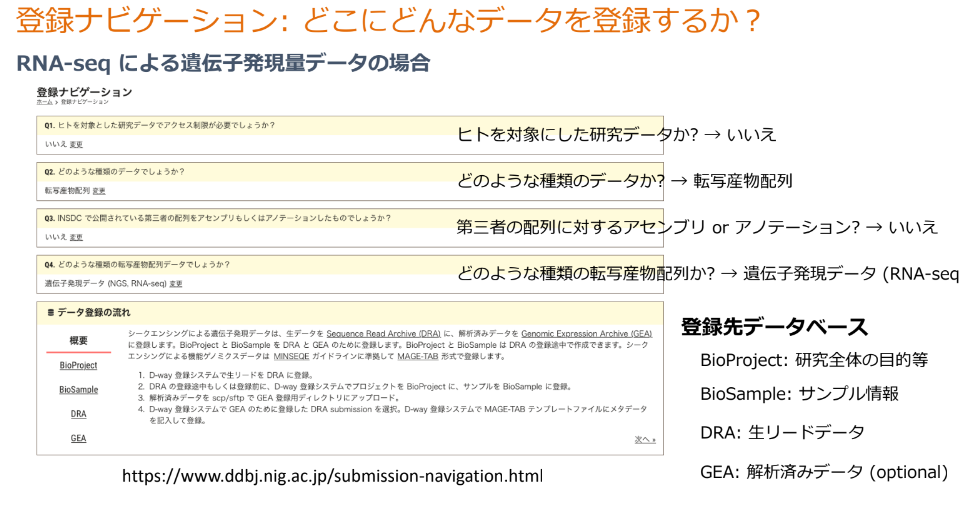

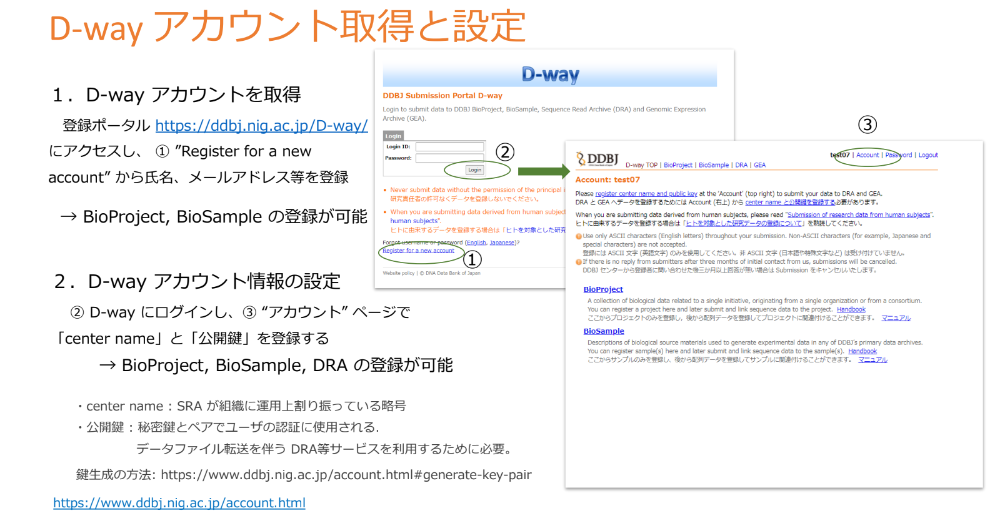

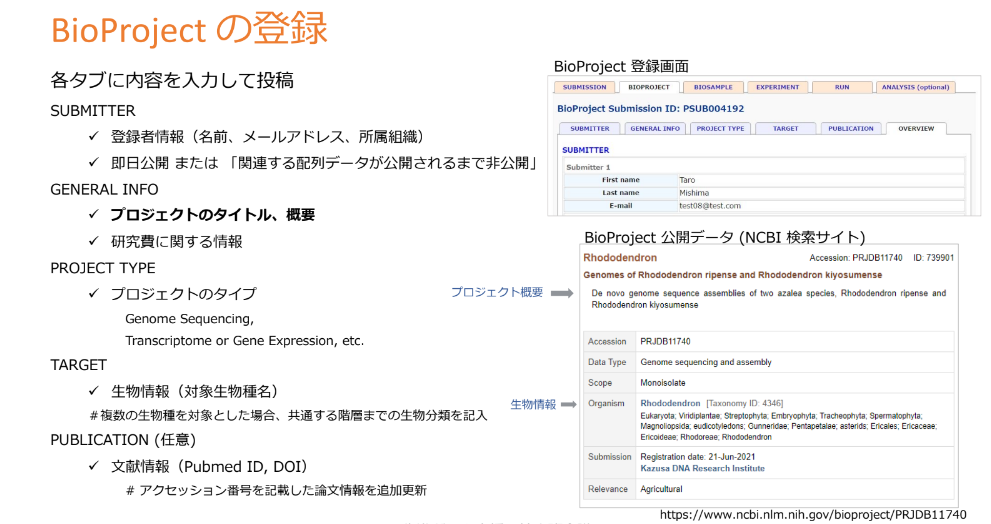

DDBJへの塩基配列データの登録方法

DDBJのアカウント取得、塩基配列データの登録までをまとめたファイルは以下からご参照ください。

(2022年度拡大班会議:遺伝研 谷澤先生によるランチョンセミナー資料)

以下のようなファイルが含まれています(一部をスクリーンショット)。

参考資料(動画など)

●TogoTV(アカウント取得から BioProject/BioSample/DRA の登録まで全てをカバー)

https://togotv.dbcls.jp/20150617.html

https://togotv.dbcls.jp/20210730.html

●DRA登録ハンドブック

https://www.ddbj.nig.ac.jp/dra/submission.html#how-to-submit-dra-data

●よくある質問

https://www.ddbj.nig.ac.jp/faq/ja/index.html