[旧ゲノム支援成果公開]ナウマンゾウの古代DNA解析に成功 ~ユーラシア最古のパレオロクソドンの系統であることが判明~

山梨大学総合分析実験センターの瀬川高弘講師、秋好歩美技能補佐員らによる国際研究チームは、日本列島に生息していた絶滅ゾウ「ナウマンゾウ」(Palaeoloxodon naumanni)の化石から、世界で初めて古代DNA解析に成功しました。 ナウマンゾウは、約2万2千年前に絶滅したと考えられており、日本全国約300ヶ所から2千点を超える化石が発見されている、日本で最も豊富に見つかる絶滅大型哺乳類の一つです。ナウマンゾウが属するパレオロクソドン属(直牙象)は、更新世にユーラシア全域に広がった絶滅ゾウ類です。しかし、これまでアジアからの古代DNA解析は成功しておらず、ユーラシア全域でのパレオロクソドンゾウの進化史には大きな空白がありました。特にナウマンゾウはどのような系統に属するのか、全く分かっていませんでした。 本研究では、青森県で発見されたナウマンゾウの臼歯化石2点(約4万9千年前と約3万4千年前)からミトコンドリアゲノムの解析に成功しました。これは日本国内最古の化石標本からの古代DNA研究となります。

その結果、ナウマンゾウは約105万年前に分岐したユーラシアで最も古い直牙象の系統であり、原始的な「シュトゥットガルト型」の頭骨の特徴を保ったまま日本列島で長期間生き延びたことが明らかになりました。大陸では派生的な「ナマディクス型」の頭骨を持つゾウに置き換わりましたが、日本列島では地理的隔離により原始的な形態が保持され、日本列島がレフュジア(古い系統が生き残る特別な環境)として機能していたことが改めて実証されました。

本成果は 2025年12月8日にiScienceにオンライン公開されました。

プレスリリース:https://www.yamanashi.ac.jp/56074

コーヒー豆は様々な加工方法が知られており、中には動物の腸管での発酵を経るコーヒーもあります。東京科学大学 生命理工学院の山田拓司准教授と千葉のどか研究員らの研究チームは、アジアゾウの腸内での発酵を経て生産されるコーヒー(ブラック・アイボリー)に注目し、その“作り手”である腸内細菌に焦点を当てました。そして、アジアゾウの腸内細菌がコーヒーの風味形成に関与している可能性を初めて明らかにしました。研究チームは、アジアゾウがコーヒーチェリーを食べた後のふんから腸内細菌を調べ、遺伝子解析を用いてそれらの働きを詳しく分析しました。その結果、アジアゾウの腸内細菌がコーヒー豆の外側の成分であるペクチンなどを分解することで苦味をやわらげ、まろやかな風味や独特の味わいを生み出す可能性が示されました。本研究は、動物の腸内微生物によって独特な風味が生まれる仕組みを明らかにするものであり、微生物学的な視点から食の多様性や風味形成のメカニズムを理解する新しい手がかりとなります。近年、腸内微生物が食品の味や香りに影響を与えることが明らかになり注目を集めています。今後は研究成果を食の豊かさへとつなげられるよう、より詳しい分子メカニズムに迫っていきたいと考えています。

本成果は、11月18日付(現地時間)の「Scientific Reports」誌に掲載されました。

プレスリリース:https://www.isct.ac.jp/ja/news/29vpx49wefch

細胞が増える際には、ゲノムDNAが正確に二倍に複製されますが、この仕組みに異常が生じると、細胞老化やがん、遺伝性疾患の原因になります。そのため、「ヒト細胞がどこで、どのようにDNA複製を開始するのか」は生命科学の根本的な謎でした。国立遺伝学研究所・鐘巻将人教授らの国際共同研究チームは、ヒト細胞ゲノムの複製開始位置を高精度に検出する新技術「LD-OK-seq法」を開発し、複製開始の原理を明らかにしました。研究の結果、ヒト細胞は転写中の遺伝子を除けば、ゲノムのほぼどこからでも複製を開始できる柔軟な仕組みを持つことが判明しました。これは、複製に必要なMCMヘリカーゼがゲノム全体に広く結合しているためです。一方、S期初期に特に複製が始まりやすい領域は、TRESLIN-MTBPというタンパク質がMCMに結合することで選ばれ、その結合を拮抗的に調節する制御機構も働いていることがわかりました。本成果は、ヒト細胞が複製開始点を決める仕組みを初めて解明したもので、DNA複製異常に関連するがんや老化、遺伝病の理解に新たな道を拓きます。

本研究は、2025年12月2日(日本時間)に国際科学雑誌「Nature Communications」に掲載されました。

プレスリリース:https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2025/12/research-highlights_ja/pr20251203.html

聖マリアンナ医科大学脳神経内科の山野嘉久主任教授、聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター病因病態解析部門の中島誠助教らの研究グループは、ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)関連脊髄症(HAM、注1)の炎症を引き起こす中心的な分子MAP3K8を突き止めました。さらにMAP3K8はHTLV-1 Taxというウイルス因子によるクロマチン構造の作り替え(リモデリング)を通じて過剰発現するメカニズムを明らかにしました。このMAP3K8から続くMAP3K8-MEKERK 経路を狙う薬が、強い炎症抑制効果を持つ可能性を示しました。 研究チームは、HAM患者および成人T細胞白血病リンパ腫(ATL)患者を含むHTLV-1関連疾患横断的にHTLV-1感染T細胞の遺伝子発現およびクロマチン構造データを比較しました。その結果、HAMに特有のクロマチン構造異常が存在し、その中でもっとも大きく影響を受けていた遺伝子がMAP3K8でした。さらにMAP3K8は炎症誘導能を有することを実験的に証明しました。 この成果は、いまだ治療法が確立していないHAMの新しい治療法開発につながるだけでなく、同じような仕組みで炎症が続く他の疾患にも応用できる可能性があります。 本研究は、英国科学雑誌『Nature Communications』2025年11月10日版に掲載されました。

プレスリリース:https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/today/20251112_01/

島根大学生物資源科学部の吉田真明教授(附属生物資源教育研究センター)は、ウィーン大学、和歌山工業高等専門学校、東京大学総合博物館、国立遺伝学研究所、情報システム研究機構との共同研究で、日本近海で得られたコウモリダコの全ゲノム配列を解読し、これまでに知られている動物で3番目に大きく、頭足類(イカとタコの仲間)では最大級の約12 Gbp (ギガ塩基対)の巨大ゲノムを持つことを明らかにしました。コウモリダコは中生代に繁栄した古いタコの系統の生き残りで、現在は深海に生息している希少な種類です。現代のイカとタコ類がどのように進化してきたかを調べるミッシングリンクを埋める研究成果です。

本共同研究は、2025年10月23日に英文論文誌iScienceにオンライン版が掲載されました。

プレスリリース:

https://www.shimane-u.ac.jp/docs/2025111800033/

https://www.wakayama-nct.ac.jp/cat_topics/12483/

富山大学学術研究部理学系の前川清人准教授らの研究グループは、シロアリの社会性の進化をもたらしたゲノム上の変化を突き止めました。研究グループは、次世代DNAシーケンサー(大規模塩基配列解読装置)を用いて高精度なゲノム情報を解読し、網羅的な遺伝子発現解析を行うことで、ゴキブリ様の祖先群から進化した際に遺伝子重複が重要だったことと、シロアリのカースト分化経路が多様化した際に発現パターンの顕著な変化があったことを明らかにしました。

本研究成果は、「Molecular Biology and Evolution」に2025年11月3日(月)(日本時間)に掲載されました。

プレスリリース:https://www.u-toyama.ac.jp/news-press/125212/

有尾両生類であるイモリは、古くから発生や再生の研究において重要な役割を果たしてきました。しかしイモリのゲノムは、反復配列によりヒトの数倍から十数倍と巨大であるため、長らく決定が困難でした。今回、主に国内の研究者からなる「イベリアトゲイモリ研究コンソーシアム」を中心として、日本で樹立された近交系統イベリアトゲイモリを対象に最新の高精度ロングリードシークエンス技術を用いてゲノム解読に成功しました。そのゲノムは約200億塩基対に達し、ヒトの約7倍もの大きさです。解析の結果、ゲノム巨大化に関わる反復配列、器官再生における遺伝子発現制御、両生類の進化やイモリ特有の生殖行動に関わる遺伝子の特徴などが明らかになりました。本研究の成果は、イモリが持つ様々でユニークな生命現象の謎に迫るための重要な情報として、生物学の分野において幅広い展開が期待されます。本研究成果は、2025年9月9日に米国学術雑誌 iScience のオンライン先行版に掲載されました。

プレスリリース:https://www.nibb.ac.jp/pressroom/news/2025/10/02.html

情報解析講習会への多数のエントリーありがとうございました。

エントリーされた方には10月1日(水)に参加方法についてご連絡を差し上げましたが、数名ほどエラーでメールが返ってきています。

◆◆メール未着の場合は、迷惑メールフォルダもご確認の上、お問い合わせフォームより至急ご連絡ください。

先進ゲノム支援事務局

東京大学大学院薬学系研究科の松橋恭平 大学院生(研究当時)、畠星治 特任講師、北川大樹 教授らの研究グループは、複製されたDNAの正確な分配を保証するために、中心体複製のタイミングがDNA複製に連動して制御されていることを明らかにしました。

中心体は、細胞分裂時に紡錘体の極を形成する細胞小器官です。複製されたゲノムDNAを二つの娘細胞に正確に分配するためには、中心体が1細胞周期に1回、適切なタイミングで複製される必要があります。本研究では、DNA複製因子DONSONが、DNA複製と中心体複製という二つの複製過程を連動させることで、複製されたDNAが娘細胞へ正確に分配されるのを保証していることを明らかにしました。さらに、この仕組みの破綻が、小頭症というDONSONの遺伝子変異を原因とする神経系疾患の原因となる可能性を提示しました。本成果は、正確な細胞分裂を保証する新たな分子機構の解明につながるとともに、遺伝性小頭症を含む疾患の将来的な診断や治療戦略の構築に貢献することが期待されます。

本成果は、2025年9月8日に国際学術誌「Nature Communications」に掲載されました。

プレスリリース:https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0111_00089.html

アメリカ東部に生息する周期ゼミ(素数ゼミ)は、 17年または13年の厳密に制御された幼虫期を持ち、地域ごとに複数の種が同調して周期的に発生することで有名です。しかし、その生活環を制御する仕組みは未解明です。

曽田貞滋 理学研究科教授(現:名誉教授)は、昭和医科大学、大阪公立大学、静岡大学、東京科学大学、米国コネチカット大学(University of Connecticut)、米国マウント・セント・ジョセフ大学(Mount St. Joseph University)、米国カリフォルニア大学(University of California)と共同で、周期ゼミの生活史制御に関する「4年ゲート仮説」を検証するために、野外調査で得られた17年ゼミの11歳から17歳までの幼虫の発育成長と、変態過程に関わる遺伝子の発現変動を調べました。この仮説では、周期ゼミの終齢幼虫が羽化を決定する年齢は4の倍数年で、その年(ゲート年)に臨界体重を超えていれば変態を決めて越冬後の翌年春(4の倍数+1年め)に羽化します。調査の結果、白眼から赤眼への変化をともなう成虫変態の決定が、秋までに16歳のほぼ全個体のほか、12歳の体重の重い一部の個体で起こり、仮説どおりに4の倍数年において臨界体重を達成した場合に、翌年春の成虫への変態が決定していることが示唆されました。また、遺伝子の発現変動から、越冬休眠により春まで羽化が持ち越されることが示唆されました。

本研究成果は、2025年8月27日に、国際学術誌「Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences」にオンライン掲載されました。

プレスリリース:https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2025-08-28-1

東京大学大学院新領域創成科学研究科の鈴木穣教授と、木口悠也特任助教(研究当時)、濱本渚大学院生、水谷壮利特任准教授(研究当時)、国立がん研究センター東病院の榎田智弘医員、サム・ラトゥランギ大学のJosef S. B. Tuda教授らによる研究グループは、世界中のヒトの口腔内に広く分布する細菌の新規染色体外エレメント「Inocle(イノクル)」を発見しその基本的な遺伝学的、生態学的特徴を明らかにしました。

本研究ではヒト唾液サンプルに最適化したロングリードシークエンスを用いたメタゲノム技術を開発することによって世界中のヒトの口腔内に広く分布するInocleと呼ばれる新規染色体外エレメントの同定に成功しました。詳細な遺伝子解析によってInocleが複数の環境ストレスに適応するための遺伝子群を保有していることが示されました。また、血中のシングルセル解析およびプロテオーム解析との統合解析によってInocleが免疫システムと相互作用している可能性を示しました。さらに、頭頸部がん患者と大腸がん患者の唾液ではInocleが明確に減少していることを明らかにしました。これらの結果はInocleがヒトの生理機能の変化に対する口腔内細菌の適応に関与していることを示唆しています。

Inocleの存在は本研究によって初めて同定されました。今後Inocleが持つ機能を詳細に明らかにすることによってヒト体内の環境ストレスに適応するために細菌がどのように染色体外エレメントを活用しているのか明らかになることが期待されます。

本研究成果は、2025年8月11日に、国際学術誌「Nature Communications」に掲載されました。

プレスリリース:https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/11707.html

基礎生物学研究所および総合研究大学院大学のDe Villiers, Ruan Morné 大学院生(現・特別協力研究員)、長谷部光泰 教授、石川雅樹 助教らの研究チームは、コケ植物ヒメツリガネゴケを用い、細胞ごとの遺伝子の働きとクロマチンのゆるみ具合を同時に解析する最先端手法で、葉の細胞が幹細胞に変化する過程を詳細に調べました。その結果、葉に傷がつくとクロマチンが全体的にゆるみ、次にステミン転写因子が幹細胞化に必要な遺伝子のクロマチンを選んでさらにゆるめ、それらの遺伝子を活性化させることで、葉細胞が幹細胞へと変化することが明らかになりました。つまり、細胞はまず広くクロマチンを緩め、次に必要な遺伝子を選んで開くという、2段階のしくみによって幹細胞化することがわかりました。

ステミンは、シロイヌナズナや農作物にも存在していることから、同様のしくみが他の植物でも働いている可能性があります。今後は、植物ごとの再生能力の違いの理解や、再生しにくい植物でも効率よく再生を促す新たな技術の開発に繋がることが期待されます。

本研究成果は2025年8月1日に『The Plant Journal』に掲載されました。

プレスリリース:https://www.nibb.ac.jp/press/2025/08/08.html

先進ゲノム支援は、以下の学会にてブース出展致します。

支援内容や支援申請方法などに関してご案内させて頂きます。

ぜひお立ち寄りください。

微生物生態学会第38回東京大会

会期:2025年9月7日(日)~10日(水)

会場:東京科学大学 大岡山キャンパス

大会HP:https://2025.jsme-conference.net/

第68回日本神経化学会大会

会期:2025年9月11日(木)~13日(土)

会場:ウインク愛知(ブースNo.A-2)

大会HP:https://www.congre.co.jp/jsn2025/

日本植物学会 第89回大会

会期:2025年9月18日(木)~20日(土)

会場:福岡国際会議場

大会HP:https://taikai89.bsj.or.jp/

日本癌学会

会期:2025年9月25日(木)~27日(土)

会場:石川県立音楽堂他(ブースNo.A-25 ※ANAクラウンプラザホテル金沢)

大会HP:https://www.c-linkage.co.jp/jca2025/

最終審査結果につきまして、8月6日にメールにてお送りしております。

お手元に届いていない場合は、至急事務局までお問い合わせ下さい。

(迷惑メールボックス内もご確認頂けますようお願い致します。)

なお、共同研究者等申請者以外の方からのお問い合わせにはお答えできませんので、

必ず申請者ご本人からお問い合わせ頂けますようお願い致します。

また、採択者の方にはオリエンテーションのご案内も併せてお送りしています。

オリエンテーションへの参加は必須となっておりますので、8/8(金)正午までに参加登録をお願いします。

先進ゲノム支援事務局

性は多くの生物が持っていますが、それを決める仕組みは同じではありません。私たちヒトを含む脊椎動物は遺伝的要因や胚発生時の温度など環境要因に頼った多様な性決定の仕組みを持っていますが、それがどのように進化してきたのかは大きな謎の一つです。サメやエイを含む軟骨魚類は、脊椎動物の他の系統とは深く隔たれ独自の進化を遂げてきた仲間ですが、他の系統とは対照的に軟骨魚類の性を決める仕組みはほとんど調べられていませんでした。総合研究大学院大学 大学院生の丹羽大樹、国立遺伝学研究所 分子生命史研究室の工樂樹洋教授らの研究グループは、軟骨魚類のゲノム配列の比較により、サメ・エイ類のX染色体が共通の遺伝子セットを保持し、Y染色体が大半の遺伝子を失っていること、そして、それらの性染色体が約3億年もの長い間保持されてきた可能性が高いことを明らかにしました。X染色体には雌雄での本数の差を埋め合わせる遺伝子量補償の仕組みが働いておらず、それこそがサメ・エイ類の性の決定に重要である可能性が示されました。本研究は、サメ・エイ類では他の脊椎動物とは異なる仕組みで性が決まっていることを示すものであり、性の成り立ちについてのこれまでの研究に一石を投じる成果です。

本研究成果は、国際科学雑誌 「Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS)」 に 2025年7月23日(日本時間)にオンライン掲載されました。

プレスリリース: https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2025/07/research-highlights_ja/pr20250723.html

4月に行われた2025年度生命科学4プラットフォーム支援説明会・成果シンポジウムのアーカイブ動画が公開されました。

https://square.umin.ac.jp/platform/20250422/index.html

支援説明会に続き、「イノベーション・エッジ:最新の支援技術紹介」として、先進ゲノム支援からは東大拠点の金井 昭教先生より「先進ゲノム支援における空間解析技術」の紹介があり、また、成果シンポジウムでは、「細菌の硫化水素・超硫黄のシグナル伝達と生理機能」として、増田 真二先生(東京科学大学)にお話頂きました。

なお、支援説明会以外の動画は、限定公開のため視聴申込みが必要です。

今期の支援技術コンサルテーションにつきまして、準備が整いましたのでご案内致します。

対象:2025年度支援公募にご応募いただいた課題のうち、支援採択に至らなかった課題

受付期間:2025年8月1日(金)~8月31日(日)

申込方法:ホームページ画面右カラムの「支援依頼者ログイン」よりお進み頂き、マイページ内の「申請一覧」コーナーより

お申込みください。対象の方には登録されたアドレスあてに別途メールでご連絡を差し上げますので、

詳細はそちらをご確認ください。

========================================================

2025年度申請課題についての技術面でのコンサルティングですので、今年度公募に申請頂いていない場合はコンサルティングを受けることはできません。悪しからずご了承ください。

========================================================

不採択理由など採否に関するご質問や、申請課題とかけ離れた内容でのご質問はコンサルティングの対応範囲外と致します。

なお、先進ゲノム支援の審査は外部委員からなる審査委員会によるもので、課題ごとの絶対評価に加え全応募課題のなかでの相対評価で行われます。今回のコンサルテーションの結果を踏まえても、次回の採択をお約束するものではありません。

予めご了承いただいた上でご相談頂けますようお願い致します。

先進ゲノム支援事務局

奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 の松田泰斗准教授(元 九州大学大学院医学研究院 講師)、同大学院医学研究院の中島欽一教授らは、ヒトを含む哺乳類の脳内の海馬という記憶などを司る部位の神経幹細胞が加齢に伴い機能低下する現象は、遺伝子の働きを可逆的に調整するエピジェネティック修飾を制御する酵素「Setd8」の働きの低下によって引き起こされることを明らかにしました。

本研究では、まず、神経幹細胞の機能に関わる遺伝子DNAの発現と、その制御機構をマウスの実験で解析したところ、加齢による神経幹細胞の機能低下に伴って、遺伝子DNA分子の塩基配列自体は変えずに、DNAを取り巻くタンパク質の構造変化などで発現を可逆的に制御する「エピジェネティック制御」が働き、遺伝子発現が低下することを突き止めました。次いで、このデータを基に、加齢による変化に関与する主要な因子として Setd8 を特定しました。

さらに、海馬の神経幹細胞に対し、特異的に Setd8 の発現を抑制すると、神経幹細胞の枯渇が通常よりも早期に進行し、新生神経細胞の減少や記憶・学習機能の低下が引き起こされることを確認しました。

一方で、Setd8 の酵素活性を一時的に阻害すると神経幹細胞の機能は低下するものの、活性を回復させることで再び正常な機能を取り戻すことができることも明らかになりました。

この結果は、Setd8 の発現低下によるエピゲノムおよび遺伝子発現の変化が可逆的であり、Setd8の操作によって老化した神経幹細胞を「若返らせる」ことができる可能性を示唆しています。本研究の成果を基に、将来的には老化した細胞を再活性化する「若返りリプログラミング技術」の開発と加齢性疾患の克服が期待されます。

本研究成果は、国際学術誌「The EMBO Journal」に2025年6月3日(火)午後7時(日本時間)に公開されました。

プレスリリース:

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/1262/

https://www.naist.jp/news/files/250522.pdf

東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系の伊藤武彦教授、北海道大学大学院 理学研究院の黒岩麻里教授、久留米大学 医学部の奥野未来講師らの研究グループは、性染色体に大変ユニークな特徴をもつ日本固有のトゲネズミのゲノム配列を解読し、Y染色体の進化の軌跡を明らかにしました。

ヒトを含む哺乳類では、性染色体がXY型だと男性(オス)、XX型だと女性(メス)になります。しかし、奄美大島と徳之島にそれぞれ生息するアマミトゲネズミとトクノシマトゲネズミはY染色体を失っており、オスもメスもX染色体1本のXO/XO型です。一方で、沖縄に生息するオキナワトゲネズミはXX/XY型ではあるものの、一般的な哺乳類とは異なり、一対の常染色体がX染色体とY染色体に融合し、巨大な性染色体をもっています。このようにトゲネズミは非常に珍しい性染色体をもつため、研究対象としてとても魅力的です。しかし、すべての種が国の天然記念物及び国内希少野生動植物種に指定されており、研究に利用できるサンプルは限られています。本研究では、特に解析が難しかったオキナワトゲネズミの性染色体についても、最新のゲノム解読技術を用いることで、性染色体を含んだゲノム全長配列の決定に成功し、3種の性染色体のゲノム配列を詳細に解析しました。

アマミトゲネズミとトクノシマトゲネズミは、哺乳類の性決定遺伝子Sryを失っていますが、一部のY遺伝子はX染色体に移動していることが知られていました。今回、両種のゲノム配列から7個のY遺伝子が見つかり、すべてX染色体の同じ場所に位置していました。一方、オキナワトゲネズミでは、Y遺伝子がY染色体の他にX染色体の二つの領域からも見つかり、複雑なゲノム構造の変化が起きていることが明らかとなりました。

また、ゲノム構造が異なる箇所の境目に構造変異の痕跡となる配列が見つかり、この配列がトゲネズミの共通祖先の段階でY染色体にコピーされたことが、トゲネズミがもつ特異的な性染色体構造を生み出すきっかけになったことが強く示唆されました。さらに、アマミトゲネズミとトクノシマトゲネズミの共通祖先では、染色体外環状DNA(eccDNA)がX染色体に入り込むことによりY遺伝子がX染色体に移動し、最終的にY染色体が消失したことが示唆されました。本研究は、性染色体の進化や性決定の仕組みの理解をより深め、生物の多様性の理解に繋がることが期待されます。

なお、本研究成果は、2025年5月6日公開のMolecular Biology and Evolution誌に掲載されました。

プレスリリース:

https://www2.sci.hokudai.ac.jp/faculty/research-news/10967

https://www.isct.ac.jp/ja/news/be94s6m1t6sd

書面審査の結果につきまして、6月27日までにメールにてお送りしております。

お手元に届いていない場合は、至急事務局までお問い合わせ下さい。

(迷惑メールボックス内もご確認頂けますようお願い致します。)

なお、共同研究者等 申請者以外の方からのお問い合わせにはお答えできませんので、必ず「申請者ご本人」からお問い合わせ頂けますようお願い致します。

先進ゲノム支援事務局

2025年度支援課題公募受付は終了しました。

なお、審査委員会で支援候補に選定された課題に関しては、7月中旬にwebヒアリングを実施します。

候補課題選定とヒアリングの日時のご連絡は7月上旬頃になります。

採択候補とならなかった場合も同時期にご連絡致します。

ヒトのゲノムDNAは、クロマチンとして細胞内に収納され、遺伝情報の読み出し(転写)が活発な「ユークロマチン」と、抑えられた「ヘテロクロマチン」に分類されます。しかし、生きた細胞内で両者を識別することはこれまで困難でした。

このたび、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の南克彦 総合研究大学院大学(総研大)大学院生、仲里佳子 総研大大学院生、井手聖助教(現 東京科学大学 助教)、田村佐知子 テクニカルスタッフ、前島一博 教授のグループは、東光一 助教、黒川顕 教授のグループ、豊田敦 特任教授のグループ、さらに理化学研究所の海津一成 上級研究員、高橋恒一 チームリーダーと共同で、生きた細胞内のユークロマチンとヘテロクロマチンを別々に標識できる新技術「Repli-Histo標識」を開発しました。この技術を用いて、超解像蛍光顕微鏡により詳細に観察・解析を行いました。

その結果、ユークロマチンはヘテロクロマチンよりも大きく揺らいでいることが明らかになりました。さらに、ゲノムDNAは、揺らぎの大きな領域から順に複製(コピー)されていくことを発見しました。クロマチンの揺らぎの大きさは、ゲノムDNAの遺伝情報の読み出しやすさとも密接に関係しています。本研究の成果は、DNA上の遺伝情報がどのように複製・読み出されるのかを理解する手がかりを与えるとともに、これらの過程に欠陥をもつ「がん」などの遺伝的疾患の理解にもつながることが期待されます。

本研究成果は、国際科学雑誌「Science Advances」に2025年3月29日(日本時間)にオープンアクセスとしてオンライン掲載されました。

プレスリリース: https://www.nig.ac.jp/nig/images/research_highlights/PR20250329.pdf

寄生蜂とは、主に昆虫やクモの栄養を一方的に奪って生活するハチ目の昆虫です。寄生蜂の種類は膨大であり、現在の地球上で最も繁栄している生物である昆虫類約100万種の中の約20パーセントを占めるとも推定され、地球上で最も成功した戦略を持つ動物群の1つです。この繁栄とユニークな生活戦略ゆえに、古くから多くの学者たちが、寄生蜂がどのようにして己の宿主の体を乗っ取って貪(むさぼ)り尽くしてしまうのかを問う研究に取り組んできました。しかし、個体の小ささや飼育の困難さのため、寄生を支える分子機構には未だ不明な点が多く残されています。

島田 裕子准教授(筑波大学)らの研究グループは、モデル生物であるキイロショウジョウバエを宿主とする寄生蜂ニホンアソバラコマユバチの飼い殺し型寄生に着目し、毒遺伝子IDDF(成虫原基縮退因子)の同定に成功しました。IDDFは、宿主ハエ幼虫体内の成虫原基(将来の成虫組織)を選択的に縮退させるのに必須です。宿主ハエを幼虫からサナギまで生かしつつ成虫になるのを防ぐ(飼い殺す)ことで、ハチの寄生を成功に導きます。

本研究成果は、寄生蜂の巧みな生存戦略の分子機構の一端を明らかにするとともに、寄生蜂毒が新しい生物毒の候補として研究対象となる可能性を見いだしたものです。今後、さまざまな昆虫を標的とする寄生蜂毒の作用メカニズムを調べることで、農薬や天然医薬資源のシーズとして活用できると期待されます。本研究成果は、2025年1月29日付(現地時間)で「Science Advances」に掲載されました。

プレスリリース:https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20250130-1.html

「生命科学4プラットフォーム 支援説明会・成果シンポジウム」開催のお知らせ

学術変革領域研究 『学術研究支援基盤形成』では、「先進ゲノム支援」を含む生命科学4プラットフォーム合同で支援説明会を開催致します。

支援説明に引き続き、今年より最新の支援技術を紹介する「イノベーション・エッジ」というセッションを設けました。

先進ゲノム支援からは、「先進ゲノム支援における空間解析技術」として 金井 昭教先生(東京大学)にお話頂きます。

また、成果シンポジウムでは「細菌の硫化水素・超硫黄のシグナル伝達と生理機能」 として増田 真二先生(東京科学大学)にご登壇いただき、研究成果をご紹介頂きます。

ハイブリッド開催(要事前登録)となっておりますので、下記サイトより参加登録ください。

プログラム詳細も以下に掲載されています。

皆様のご参加をお待ちしております。

https://square.umin.ac.jp/platform/20250422/index.html

先進ゲノム支援事務局

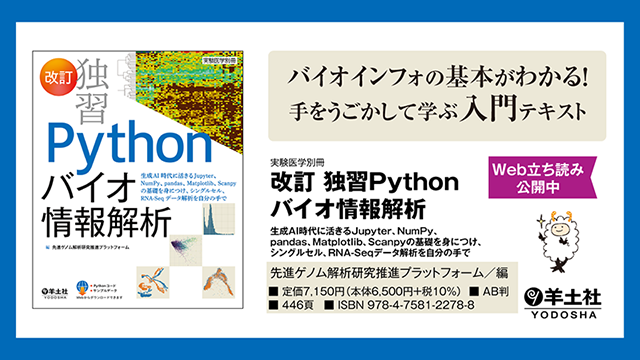

実験医学別冊

改訂 独習Pythonバイオ情報解析

生成AI時代に活きるJupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、Scanpyの基礎を身につけ、シングルセル、RNA-Seqデータ解析を自分の手で

先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム/編

2025年01月24日発行 AB判 446ページ 付録:ダウンロードデータ

ISBN 978-4-7581-2278-8

大規模データの取り扱いや図による可視化など汎用的なPythonの使い方から、シングルセル、RNA-seq解析までバイオインフォマティクスの基礎が身につきます。サンプルデータとコード見本付きで、今日から実践しながら学べます。今回の改訂では、生成AIの活用方法やScanpyの詳細な解説を加筆し、各種ライブラリのアップデートに対応しました。

詳細はこちらから (羊土社)

https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/book/9784758122788/index.html

先進ゲノム支援では、支援依頼者、支援班員が一堂に集まり交流を深める「拡大班会議」を第1期から行ってきました。

この拡大班会議は、支援班員に加えて支援依頼者の方々にも参加いただき、対面で様々な情報共有をしていただくことが目的です。支援担当班員との相談・個別打ち合わせも可能です。そのために、参加される方全員にポスター発表をお願いしています。

本年度も、12/26.27の2日間、パシフィコ横浜会議センターにて開催し、依頼者及びその共同研究者、班員、スタッフ合計約380名のご参加を頂き、活発な議論が行われました。

日時: 2024年12月26日(木)13時~21時、27日(金)9時~15時

参加者: 2022~2024年度支援依頼者(共同研究者、実務担当者同伴可)

支援班員及び支援担当者(シーケンス拠点・情報解析班)

プログラム:・支援依頼者(2023年度)によるショートトーク

・支援依頼者によるポスター発表

・班員による最先端技術紹介(シーケンス技術最新動向、情報解析技術等)

・シーケンス拠点及び情報解析班員によるポスターライトニングトーク、ポスター発表

・ポスター討論(各日とも90分) 等

東京大学大学院新領域創成科学研究科の鈴木絢子准教授および鈴木穣教授らのグループは、筑波大学および国立がん研究センターとの共同研究において、空間オミクス解析技術を駆使して、肺腺がんが周囲の環境とのやり取りを通じて進行していく様子を評価しました。

がん細胞とその周囲の環境との相互作用は、がんの進行において重要な要素だと考えられています。しかしながら、がん細胞と周囲の環境との相互作用など、がんの進行中に変化を引き起こす事象について、分かっていない部分は多くあります。

今回、研究グループは肺腺がんが進行する際の周囲の環境との相互作用を詳細に解析しました。複数の空間オミクス技術を組み合わせることで、肺腺がんが進行する際の周囲の環境との相互作用を評価しました。その結果、がん細胞が特徴を変える際に、周りの免疫細胞との関係性にも変化が生じることがわかりました。この研究により、肺腺がんが周囲の環境とのやり取りを通じて進行していく様子が明らかになりました。

今後、がん細胞と免疫細胞の相互作用をより正確に理解することで、さまざまなステージにおけるがん治療につながると期待されます。

本成果は、「Nature Communications」に2024年12月6日に掲載されました。

プレスリリース: https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/11318.html

新潟⼤学脳研究所脳神経外科学分野の齋藤祥⼆医師(⼤学院⽣)、脳神経疾患先端治療研究部⾨の棗⽥学特任准教授、システム脳病態学分野の中村由⾹特任助⼿、⽥井中⼀貴教授、上野将紀教授らの研究グループは、慶應義塾⼤学、ハンブルク・エッペンドルフ⼤学医療センターとの共同研究により、脳動静脈奇形を発症するモデルマウスを開発し、異常な⾎管構造が作られる病態の形成機序とそれを抑⽌する⽅法論を明らかにしました。

本研究で開発した脳動静脈奇形のモデルマウスは、出⽣後にはじまる病態形成のプロセスを、⾎管構造、細胞種、遺伝⼦発現のレベルではじめて明らかにし、CRISPR/CasRx による治療戦略の有⽤性をはじめて⽰しました。このモデルは、新⽣児期からはじまる異常⾎管の形成プロセスを模倣するはじめての実験モデルであり、本疾患の研究に有⽤なプラットフォームを提供するものです。今後、脳動静脈奇形のさらなる形成機序の解明や治療法の開発に寄与することが期待されます。

本研究成果は、2024年11⽉22⽇午後12時(⽶国東部時間)、科学誌「JCI Insight」に掲載される予定です。

プレスリリース: https://www.bri.niigata-u.ac.jp/research/result/20241122pressrelease.pdf

東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 難治疾患研究所の樗木俊聡教授と日本医科大学 佐藤卓教授(研究当時:東京医科歯科大学 難治疾患研究所 准教授)らの研究チームは、自治医科大学、慶應大学、東京理科大学との共同研究により、多症例の舌がん患者から独自の方法で舌がんオルガノイドライブラリーを樹立しました。このライブラリーの詳細な解析により、数症例の化学療法剤抵抗性オルガノイド株が含まれており、化学療法剤抵抗性の原因がオートファジーとコレステロール合成の亢進によることが明らかになりました。

舌がんは、口腔癌の中で最も発生頻度が高く、悪性度が高いがんです。治療の第一選択は手術であり、再発や転移の可能性が高い場合には術後に化学放射線療法が行われます。しかし、再発率が高く、外科的切除後には患者のQOL(食事、嚥下、発音能力、美的外観など)が大幅に低下するため、治療抵抗性舌がんに対する新しい治療法の開発が求められています。

これまで、ヒトの前臨床がんモデルとしてがん細胞株が広く用いられてきましたが、個別化医療の実現に必要な患者間での腫瘍特性の違い(不均一性)を再現することは困難でした。これらの課題を克服するために、舌がん患者ごとのオルガノイドを樹立し、再発の原因になる微小残存病変における化学療法剤抵抗性メカニズムを明らかにしました。

今後さらに研究が進むことで、化学療法抵抗性舌がんに対する効果的な新規薬剤の標的やバイオマーカーの発見につながることが期待されます。本成果は、11月5日付(米国東部時間午前11時)に「Developmental Cell」誌へオンライン掲載されました。

プレスリリース:

https://www.nms.ac.jp/college/topics/_24761.html

https://www.isct.ac.jp/ja/news/p6r0br3n461c

支援による成果を含む論文として支援依頼者から報告があった論文を「成果論文一覧」に追加しました。

東京大学アイソトープ総合センターの秋光信佳教授、谷上賢瑞特任准教授、早稲田大学理工学術院の浜田道昭教授、曽超研究院講師、東京大学大学院新領域創成科学研究科の鈴木穣教授、関真秀特任准教授らによる研究グループは、RNAヘリカーゼMTR4がRNA結合タンパク質hnRNPKと協調し、転写反応中に起きるRNAプロセシングの制御異常で生じる異常RNA群(3XT)を分解していることを明らかにしました。また、KCTD13 遺伝子座から発現するKCTD13 3XTの翻訳産物が、相分離制御を介して異常な構造体KeXT bodyを形成していることを見出しました。

本研究では、ナノポアシークエンサーを用いたdirect RNA sequencing技術を用いることで3XTの発見に繋がりました。異常RNAを分解することで、異常RNA翻訳産物の異常構造体形成を阻害するRNA品質管理機構が存在していることが明らかになり、この研究成果は様々な疾患の診断/治療法開発の重要な基盤となることが期待されます。

本研究成果は、2024年10月17日にNature Communications誌に掲載されました。

プレスリリース:

https://www.waseda.jp/inst/research/news/78755

https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400249148.pdf

量子科学技術研究開発機構高崎量子技術基盤研究所の北村智上席研究員らは、埼玉大学大学院理工学研究科の吉原亮平助教との共同研究で、DNAの傷を治す仕組みが植物の成長段階に応じて使い分けられていることを発見しました。

生物は自身の遺伝情報であるDNAを正確に維持するために、DNAに生じた傷を治す様々な仕組みを進化の過程で獲得してきました。植物では、最も重篤なタイプの傷である二本鎖切断を治す際、切れたDNAを「ほぼそのままつなぐ」仕組みが主役として働き、「大きく加工してからつなぐ」仕組みが脇役として働くと考えられていますが、二本鎖切断の修復の様子を数多く検出して調査することが難しいため、2つの修復方法がどのように使い分けられているのかはよくわかっていませんでした。

QST高崎研では、放射線を照射した植物から変異を直接検出する独自技術を開発していましたが、今回、この技術を用いて、放射線を種子と幼植物に照射して起こした二本鎖切断がどのように修復されるかを調べました。その結果、種子の場合は主に「ほぼそのままつなぐ」修復が、幼植物の場合は主に「大きく加工してからつなぐ」修復が行われていることを発見しました。この結果は、従来から考えられてきたように2つの修復方法が主役・脇役の関係にあるのではなく、植物が成長段階に応じて両者を使い分けていることを意味します。

変異、すなわちDNA配列の変化は生物にとってリスクであると同時に新たな特性を生み出す進化の原動力でもあります。人類が有史以前から行ってきた育種も同じメカニズムによります。今回得られた知見から、放射線を照射する植物の成長段階を選んだりDNAの傷を治す仕組みを制御したりする変異導入によって、効率的に新品種開発が進むと期待されます。

本研究は、国際植物雑誌Plant Journalに令和6年9月24日(日本時間)にオンライン掲載されました。本研究は、日本学術振興会の科学研究費助成事業(JP19K12333, JP16H06279[PAGS])及びキヤノン財団の助成を一部受けています。

プレスリリース: https://www.qst.go.jp/site/press/20240924.html

横浜市立大学大学院医学研究科 分子生物学の野口慶介さん(博士課程4年)、鈴木秀文 講師、阿部竜太共同研究員、高橋秀尚教授の研究グループは、東京工業大学生命理工学院生命理工学系の山口雄輝教授と共同して、抗体を用いた in situ ビオチン標識法を確立し、 細胞の核内のさまざまな構造体について “スナップショットを撮る”ように構成因子を解析することを可能にしました。実際にこの技術を用いて、核内構造体の1つであるカハール体(Cajal body)について詳細な解析を行い、カハール体で転写された新生RNA鎖と RNA結合タンパク質との相互作用が、カハール体の形成に重要な役割を果たしている可能性を明らかにしました。

本研究成果は、米科学誌「Cell Reports」に掲載されました(2024年9月15日オンライン公開)。

名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センターの水越周良研修医、国立がん研究 センター研究所計算生命科学ユニットの小嶋泰弘独立ユニット長(東京医科歯科大学難治疾患研究所計算シ ステム生物学分野連携研究員)、東京医科歯科大学難治疾患研究所計算システム生物学分野/名古屋大学 大学院医学系研究科システム生物学分野の島村徹平教授らの研究グループは、各遺伝子の代謝を解析する ための新規の情報解析手法「DeepKINET」を開発しました。

この手法は、一細胞トランスクリプトームデータと、RNA 速度モデル、深層生成モデルの枠組みを利用して、 遺伝子のスプライシングと分解の速度を一細胞解像度で分析することを可能にする技術です。本解析手法を 神経細胞、乳癌、骨髄異形成症状群のデータに適用し、各遺伝子の mRNA のスプライシングや分解を網羅的 に解析することにより、RNA 結合タンパク質の機能や、スプライシング因子の変異の影響の推定を行いました。 mRNA のスプライシングや分解の理解は、遺伝子発現制御メカニズムの解明において不可欠であり、特にがんの発生や進行について新たな知見を提供します。DeepKINET は、一細胞トランスクリプトームデータを用いて、一細胞レベルで mRNA の動態を解析することに成功しました。本解析手法は、遺伝子発現制御の分子メ カニズムに関する網羅的なデータに基づく仮説の提案を可能にし、新規の治療標的の探索に役立つと期待されます。

本研究成果は、国際学術誌 Genome Biology に2024年9月6日午前1時(英国夏時間)にオンライン掲載されました。

プレスリリース: https://www.ncc.go.jp/jp/information/researchtopics/2024/0910/20240910.pdf

河口浩介 医学研究科客員研究員(兼:三重大学教授)、河岡慎平 医生物学研究所特定准教授(兼:東北大学准教授)、並びに前島佑里奈 医学研究科医員らの研究グループは、乳がんのリンパ節転移の過程で、抗腫瘍免疫の鍵となるCD169陽性マクロファージが選択的に排除されることを明らかにしました。

乳がんは女性に最も多いがんであり、しばしばリンパ節に転移します。リンパ節転移は予後不良の指標となるため、乳がんがどのようにリンパ節内の免疫細胞から逃れるのかを理解することは重要です。本研究では、乳がん患者から採取した転移・非転移リンパ節のトランスクリプトーム解析および空間的トランスクリプトーム解析から、CD169陽性マクロファージの減少が乳がん細胞のリンパ節転移と密接に関わることを発見しました。CD169陽性マクロファージは、がん細胞の破片を貪食し、T細胞に抗原提示をすることで抗腫瘍免疫を惹起する重要な免疫細胞ですが、転移リンパ節では著明に減少していました。また、58名の乳がん患者の474リンパ節の検討により、この現象がすべての乳がんサブタイプに共通することを確認しました。

本研究成果は、乳がんのリンパ節転移におけるCD169陽性マクロファージの重要性を示しており、新たな治療ターゲットとしての可能性を示唆し、乳がん治療の発展に寄与することが期待されます。

本研究成果は、2024年8月21日に、国際学術誌「eBioMedicine」にオンライン掲載されました。

プレスリリース: https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2024-09-06-1

tRNAの化学修飾は特定の酵素により決まった位置のヌクレオチドに導かれることで、tRNA の機能を制御し、正常なタンパク質合成を実現します。本研究では、ショウジョウバエ個体において RNA 修飾酵素Mettl1(Methyltransferase-like 1)が m7G46(tRNA 46位の N7-メチルグアノシン)という化学修飾を特定の tRNAに導くことで精子形成に必要なタンパク質の合成を進める新たなメカニズムを発見しました。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の金子隼也総合研究大学院大学大学院生(現 国立遺伝学研究所 特任研究員)、三好啓太助教、近藤周助教(現 東京理科大学 准教授)、齋藤都暁教授らの研究グループは戸室幸太郎大学院生リサーチアソシエイト(理化学研究所)、岩崎信太郎主任研究員(理化学研究所)らの研究グループと共同で、m7G46修飾を持たないショウジョウバエの変異体を用いて、精巣でのタンパク質合成をリボソームプロファイリングという手法を駆使して測定しました。その結果、m7G46が失われると、雄性の配偶子である精子形成において重要な遺伝子のタンパク質合成が止まり、精子形成が破綻してしまうことを発見しました。

tRNA 修飾の異常はがん、脳・神経疾患、などの原因となることが報告されており、m7G46もその例外ではありません。本研究は、m7G46の異常が引き起こす病気の理解に貢献することが期待されます。

本研究は、2024年9月24日に「Nature Communications」にオープンアクセスとしてオンライン出版されました。

プレスリリース: https://www.nig.ac.jp/nig/images/research_highlights/PR20240924.pdf

東京⼯業⼤学 ⽣命理⼯学院 ⽣命理⼯学系の野々⼭翔太助教、増⽥真⼆教授のグループは、同 科学技術創成研究院 化学⽣命科学研究所の⽥中寛教授、九州⼤学 ⼤学院医学研究院の後藤恭宏助教(現 国⽴遺伝学研究所准教授)、林哲也教授らと共同で、細菌の硫化⽔素(H2S)合成能が鉄(Fe)の取り込み活性の調節に重要であること、ならびにその制御を⽋損すると抗⽣物質耐性が低下することを⾒出した。

多くの腸内細菌は硫化⽔素合成能を持ち、その機能を強化すると細胞内での硫化鉄(FeS)の形成が促され、その結果抗⽣物質耐性が⾼まることが分かっていた。しかしそのメカニズムは不明であった。

今回の研究では、過剰な硫化⽔素合成能を持つ変異体の⼤腸菌を作出し、その株の遺伝⼦発現を解析したところ、細胞への鉄の取り込みに関与する遺伝⼦の発現が上昇していることが分かった。さらにその遺伝⼦発現の上昇には、硫化⽔素センサータンパク質「YgaV」の働きが必要であることを発⾒した。また、YgaV の機能を⽋損させると、鉄取り込み活性が著しく阻害されることを明らかにした。この発⾒により、薬剤耐性を⽣じさせない新たな抗⽣物質の開発につながるものと期待される。

研究成果は2024年9⽉26⽇(現地時間)に「mBio」オンライン版に掲載された。

プレスリリース: https://www.nig.ac.jp/nig/images/research_highlights/PR20240926.pdf

2024年度の技術コンサルティングは8/31に受付を終了しました。

例年以上のお申込みを頂き、回答にお時間を頂戴しておりましたが、すべてのお申込みにメールで回答をお送りしております。

回答がお手元に届いていない場合は、迷惑メールフォルダ等もご確認の上、お手数ですが事務局までお問い合わせください。その際、申請者ご本人からのお問い合わせをお願い致します。

先進ゲノム支援事務局

システムメンテナンスのため、誠に恐縮ではございますが、9月18日9:00から9月20日18:00頃までの期間、支援依頼者マイページへ一時的にアクセスできなくなります。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

先進ゲノム支援は、以下の学会にてブース出展致します。

支援内容や支援申請方法などに関してご案内させて頂きます。

ぜひお立ち寄りください。

第83回 日本癌学会学術総会

会期:2024年9月19日(木)~21日(土)

会場:マリンメッセ福岡B館1階多目的展示室(ブースNo.23)

大会HP:https://site.convention.co.jp/jca2024/outline/

先進ゲノム支援は、以下の学会にてブース出展致します。

支援内容や支援申請方法などに関してご案内させて頂きます。

ぜひお立ち寄りください。

日本植物学会 第88回大会

会期:2024年9月14日(土)~16日(月)

会場:宇都宮大学陽東キャンパス/ライトキューブ宇都宮

大会HP:https://bsj88.org/

最終審査結果につきまして、8月7日までにメールにてお送りしております。

お手元に届いていない場合は、至急事務局までお問い合わせ下さい。

(迷惑メールボックス内もご確認頂けますようお願い致します。)

なお、共同研究者等申請者以外の方からのお問い合わせにはお答えできませんので、

必ず申請者ご本人からお問い合わせ頂けますようお願い致します。

また、採択者の方にはオリエンテーションのご案内も併せてお送りしています。

オリエンテーションへの参加は必須となっておりますので、8/9(金)までに参加登録をお願いします。

先進ゲノム支援事務局

東邦大学の小沼順二准教授と京都大学の曽田貞滋教授(現・名誉教授)を中心とする研究グループは、ヒトの頭の形に関わる遺伝子と同じ遺伝子がカタツムリ食のオサムシの1種、マイマイカブリの頭の形を決めていることを発見しました。この遺伝子の変異によって、マイマイカブリは、地域によって頭が細長い形と太短い形に分かれ、それぞれ違った方法でカタツムリを食べるように適応しています。この遺伝子は多くの動物が保有している保存性の高い遺伝子ですが、甲虫の形態の多様性に重要な役割を果たしている可能性があります。この研究成果は、雑誌「Molecular Biology and Evolution」の2024年6月号に発表されました。

プレスリリース: https://www.nig.ac.jp/nig/images/research_highlights/PR20240610b.pdf

今期の支援技術コンサルテーションにつきまして、準備が整いましたのでご案内致します。

対象:2024年度支援公募にご応募いただいた課題のうち、支援採択に至らなかった課題

受付期間:2024年8月1日(木)~8月31日(土)17時まで

申込方法:ホームページ画面右カラムの「支援依頼者ログイン」よりお進み頂き、マイページ内の「申請一覧」コーナーより

お申込みください。対象の方には登録されたアドレスあてに別途メールでご連絡を差し上げますので、

詳細はそちらをご確認ください。

========================================================

2024年度申請課題についての技術面でのコンサルティングですので、今年度公募に申請頂いていない場合はコンサルティングを受けることはできません。悪しからずご了承ください。

========================================================

不採択理由など採否に関するご質問や、申請課題とかけ離れた内容でのご質問はコンサルティングの対応範囲外と致します。

なお、先進ゲノム支援の審査は外部委員からなる審査委員会によるもので、課題ごとの絶対評価に加え全応募課題のなかでの相対評価で行われます。今回のコンサルテーションの結果を踏まえても、次回の採択をお約束するものではありません。

予めご了承いただいた上でご相談頂けますようお願い致します。

先進ゲノム支援事務局

書面審査を通過した課題について、ヒアリングの事前送付資料を7月8~9日にメールにてお送りしています。

お手元に届いていない場合は、至急事務局までお問い合わせ下さい。

(迷惑メールボックス内もご確認頂けますようお願い致します。)

なお、共同研究者等申請者以外の方からのお問い合わせにはお答えできませんので、

必ず申請者ご本人からお問い合わせ頂けますようお願い致します。

先進ゲノム支援事務局

書面審査の結果につきまして、6月27日までにメールにてお送りしております。

お手元に届いていない場合は、至急事務局までお問い合わせ下さい。

(迷惑メールボックス内もご確認頂けますようお願い致します。)

なお、共同研究者等 申請者以外の方からのお問い合わせにはお答えできませんので、必ず「申請者ご本人」からお問い合わせ頂けますようお願い致します。

先進ゲノム支援事務局

メモリーCD8 T細胞とは感染やワクチンによって誘導される免疫記憶を担う免疫細胞の1つであり、体内で長期間維持され、ウイルス感染細胞やがん細胞を生体内から迅速に除去するために重要な細胞です。従来、CD4 T細胞を持たないMHCクラスII(以下、「MHCII」)欠損マウスではメモリーCD8 T細胞の数が減少することから、メモリーCD8 T細胞の恒常性維持にCD4 T細胞の存在が必要であると考えられてきました。しかしながら、東京大学大学院薬学系研究科の瀬戸口留可准教授、千菊智也大学院生、堀昌平教授らによる研究グループは、MHCII欠損マウスにおけるメモリーCD8 T細胞の減少は、CD4 T細胞欠損によるのではなく、炎症性サイトカインであるIFN-ɤの産生亢進にあることを明らかにしました。そして、MHCII欠損マウスのメモリーCD8 T細胞では、寿命の長いメモリーCD8 T細胞に特徴的な遺伝子の発現、なかでも細胞死を抑制する遺伝子の発現が減少し、短命であるエフェクターCD8 T細胞に特徴的な遺伝子の発現が上昇したことから、持続的なIFN-ɤシグナルはメモリーCD8 T細胞をエフェクターCD8 T細胞に分化させることで免疫記憶を障害することがわかりました。また、MHCII欠損マウスでは、大腸のCD8 T細胞が過剰にIFN-ɤを産生していることも明らかにしました。本研究は炎症や持続感染によって誘導される炎症性サイトカインIFN-ɤにより免疫記憶が弱体化する可能性を示唆しています。本研究成果は、「Nature Communications」に、2024年5月28日に公開されました。

プレスリリース: https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400241214.pdf

大阪大学大学院工学研究科の加藤泰彦准教授、渡邉肇教授らの研究グループは、情報・システム研究機構国立遺伝学研究所の豊田敦特任教授、東京大学新領域創成科学研究科のニッタ ジョエル特任助教(現在千葉大学国際学術研究院・准教授)、岩崎渉教授との共同研究において、環境に応じて雌雄を生み分けるミジンコの転写産物をロングリードシーケンス法により解析し、各遺伝子のアイソフォームの多様性、またその性差を明らかにしました。

これまでミジンコの遺伝子発現解析は、遺伝子アイソフォーム毎にはなされてきませんでしたが、今回の解析では、各遺伝子アイソフォームの全長の配列決定を行いました。結果、解析した遺伝子の半数以上が複数のアイソフォームを合成することを見出しました。さらに、遺伝子によっては性差を示すアイソフォームを発現していることを突き止めました。本研究で新たに見出されたアイソフォームの機能解析を行うことで、ミジンコが環境に応じて雌雄を切り替えられる機構の解明に迫ることが期待されます。本研究成果は、英国科学誌「Scientific Reports」に、2024年4月30日(火)に公開されました。

プレスリリース: https://www.nig.ac.jp/nig/images/research_highlights/PR20240430.pdf

2024年度支援課題公募受付は終了しました。

なお、審査委員会で支援候補に選定された課題に関しては、7月中旬(7/11~15)にwebヒアリングを実施します。

候補課題選定とヒアリングの日時のご連絡は7月上旬頃になります。

採択候補とならなかった場合も同時期にご連絡致します。

「生命科学4プラットフォーム 支援説明会・成果シンポジウム」開催のお知らせ

学術変革領域研究 『学術研究支援基盤形成』では、「先進ゲノム支援」を含む生命科学4プラットフォーム合同で支援説明会を開催致します。

支援説明に引き続き、今年より最新の支援技術を紹介する「イノベーション・エッジ」というセッションを設けました。

先進ゲノム支援からは、東大の鈴木穣先生に「空間解析の新展開」についてお話頂きます。

また、成果シンポジウムでは「わさびの辛味-ゲノムから謎に迫る」 として山根 京子先生(岐阜大学)にご登壇いただき、研究成果をご紹介頂きます。

ハイブリッド開催(要事前登録)となっておりますので、下記サイトより参加登録ください。

プログラム詳細も以下に掲載されています。

皆様のご参加をお待ちしております。

https://square.umin.ac.jp/platform/20240423/index.html

先進ゲノム支援事務局

鹿児島大学大学院理工学研究科の加藤太一郎准教授と情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設の野口英樹特任教授の研究グループは、情報システム研究機構国立遺伝学研究所の藤山秋佐夫特任教授および豊田敦特任教授、東京ホタル会議の鈴木浩文博士、佐賀大学総合分析実験センターの永野幸生准教授、神戸大学大学院理学研究科の塚本寿夫准教授、産業技術総合研究所の丹羽一樹主任研究員らとの共同研究において、世界で初めてゲンジボタルの全ゲノム解読を達成し解析を行いました。

今回の解析で、ゲンジボタル体内には既知の発光酵素「ルシフェラーゼ」の他にも、微弱ながら発光活性を示し、ルシフェラーゼと構造の似た「ルシフェラーゼ様タンパク質」が複数存在していることを突き止めました。また、その他の発光関連遺伝子のゲノム構造やその遺伝的背景の一端も明らかにすることができました。

本成果によって、ホタルの発光周期制御の仕組みおよびゲンジボタルを含めたホタルの起源にも迫る事が期待できます。本研究成果は、国際科学雑誌「DNA Research」に2024年3月18日(日本時間)に掲載されました。

プレスリリース: https://www.nig.ac.jp/nig/images/research_highlights/PR20240318.pdf

先進ゲノム支援は、以下の学会にてブース出展致します。

支援内容や支援申請方法などに関してご案内させて頂きます。

ぜひお立ち寄りください。

第18回ゲノム微生物学会

会期:2024年3月12日(火)~14日(木)

会場:かずさアカデミアホール

大会HP:https://sgmj.nig.ac.jp/

東京大学大学院新領域創成科学研究科の山岸誠准教授、鈴木穣教授、内丸薫教授らによる研究グループは、エピゲノム異常に対する新しい阻害薬が多くのがん抑制遺伝子の発現を回復させ、治療の難しい血液がん患者に対して持続的な治療効果を示す分子メカニズムの解明に成功しました。

研究チームは、日本発の新薬であるメチル化ヒストン阻害薬バレメトスタットの治療を受けた成人T細胞白血病リンパ腫(ATL)患者の体内でどのような変化が起こるかを、遺伝子発現とエピゲノムを同時に解析できる高精度の解析技術を組み合わせて詳細に検討しました。抑制されていた多くのがん抑制遺伝子の発現は治療開始後から徐々に正常化し、DNAに変異が多数蓄積した高悪性度のがん細胞の増殖を長期間抑制することを初めて観測しました。また長期治療後に発生しやすい薬剤耐性化のメカニズムも明らかにしました。

本成果は、日本発の創薬の成功を示しただけでなく、エピゲノム異常の修復が難治がんに有効である根拠とともに将来の課題に対する解決の糸口を示した点において、社会的意義が非常に大きいといえます。今後、同様の異常を持つ多くのがんに対する新しい治療法への応用が期待されます。

本成果は、英国科学雑誌『Nature』2024年2月21日版に掲載されました。

プレスリリース: https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/10804.html

支援による成果を含むとして支援依頼者から報告があった論文のうち、2023年4月以降にリリースされたプレスリリース情報を「プレスリリース一覧」に追加しました。

支援による成果を含む論文として支援依頼者から報告があった論文を「成果論文一覧」に追加しました。

岩手大学農学部の伊藤菊一教授らの研究グループは、発熱植物ザゼンソウを対象にしたトランスオミクス解析により、本植物の発熱組織でその発現が特異的に賦活化されている一連の遺伝子と代謝系の全貌を解明しました。特に、ザゼンソウの発熱組織で最も高い発現量を示す遺伝子(selenium-binding protein 1/methanethiol oxidase)は、ザゼンソウの熱制御システムに密接に関わるだけではなく、本植物が発熱時に悪臭を発しない理由を説明できる重要な遺伝子であることが明らかになりました。本研究成果は、外気温の変動にも関わらずその花器温度をほぼ一定に保つことができるザゼンソウの温度調節メカニズムの核心に迫るもので、ザゼンソウの発熱現象の分子基盤の理解に留まらず、地球規模の気候変動下における農作物の安定的な生産にも繋がるものです。本研究成果は、2024年2月6日(米国東部時間)に国際誌Plant Physiologyの電子版で公開されました。

プレスリリース: https://www.iwate-u.ac.jp/cat-research/2024/02/006099.html

Gene expression and metabolite levels converge in the thermogenic spadix of skunk cabbage.

Plant Physiology (2024). DOI:10.1093/plphys/kiae059

岡山大学大学院環境生命科学研究科の石井智也大学院生(当時)、齋藤晶大学院生(当時)、学術研究院環境生命自然科学学域(農)能年義輝教授、九州大学大学院医学研究院の林哲也教授らの共同研究グループは、ブドウの重要病害である根頭がんしゅ病を抑制できる拮抗細菌が、頭部を欠いたファージ尾部様粒子によって根頭がんしゅ病の病原細菌を溶菌することで防除能を発揮する仕組みを明らかにしました。本成果は日本時間1月18日午前9時、国際微生物生態学会の科学雑誌「The ISME Journal」にオンライン掲載されます。

根頭がんしゅ病は土壌に生息する植物病原細菌によって引き起こされ、化学農薬での防除が難しい病害です。このような病害には拮抗微生物(生物農薬)が有効です。岡山県農林水産総合センターではブドウ根頭がんしゅ病を極めて強力に抑制する拮抗細菌を特定していましたが、今回その作用機序が明らかになったことで、拮抗細菌の生物農薬としての利用や、さらに有望な菌株の単離に道が拓け、世界のブドウやワイン生産の安定化への貢献が期待されます。

プレスリリース: https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1181.html

動物と共生する微生物は宿主の成長に大きな影響を与えます。しかし、多くの共生微生物種がいる中でどの種が重要な役割を担うかはよくわかっていません。また、共生細菌の役割と比べ、共生酵母の役割については不明な点が多く残されています。

そこで、牟禮あゆみ 生命科学研究科博士課程学生、服部佑佳子 同助教、上村匡 同教授らの研究グループは、野生のショウジョウバエが共生する微生物叢を解析しました。自然界でショウジョウバエは、酵母や細菌によって発酵した果物を食べていますが、これらの微生物が存在することで幼虫が成長できることが知られています。そこで、発酵した果物から単離した微生物種を様々な組み合わせで無菌の幼虫に与えて、食べた幼虫が蛹まで成長できるかを解析しました。その結果、果物の発酵段階によって異なる微生物種が単独、あるいは協力しながら幼虫の成長に中心的な役割を担うことを突き止めました。さらに、特定の酵母種による栄養素供給機構の一端を明らかにしました。本研究の成果は、今後、より多数の種で構成される哺乳類の微生物叢の効果と作用機構を理解する上での足がかりとなることが期待されます。

本研究成果は、2023年12月27日に、国際学術誌「eLife」にオンライン掲載されました。

プレスリリース: https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2023-12-28-0

公益財団法人神戸医療産業都市推進機構(理事長:本庶佑)は、先端医療研究センター血液・腫瘍研究部(部長:井上大地)による「造血と白血病を制御する未知の機構の解明」についての研究成果が、2023 年 12 月 16 日 (日本時間)付の国際学術誌『Nature ommunications』に掲載されましたので、お知らせします。 本研究では、当機構先端医療研究センター血液・腫瘍研究部の井上大地部長、Muran Xiao 研究員、野村真樹研究員、西村耕太郎主任研究員が、国立遺伝学研究所(当時)の近藤伸二博士、名古屋大学の日野原邦彦特任准教授、メモリアルスローンケタリング癌センターのオマー・アブデルワハブ医師らとの共同研究により、BRD9 の発現制御とクロマチン制御をつなぐ新しいパスウェイが、造血幹細胞の維持・分化ならびに血液がんの発症・進展に重要な役割を果たしており、病態理解だけでなく治療応用につながる成果を明らかにしました。

プレスリリース: https://www.fbri-kobe.org/upload/view.php?news_id=1251&type=main

情報解析講習会への多数のエントリーありがとうございました。

エントリーされた方には2月6日(火)に参加方法についてご連絡を差し上げていますが、数名ほどエラーでメールが返ってきています。

◆◆メール未着の場合は、迷惑メールフォルダもご確認の上、事務局まで至急ご連絡ください。

先進ゲノム支援事務局

北海道大学大学院理学研究院の和多和宏教授らの研究グループは、自然科学研究機構生命創成探究センター及び生理学研究所の郷 康広教授との共同研究として、歌鳥(鳴禽類スズメ目)で近縁種ではあるが異なった歌パターンをもつキンカチョウとカノコスズメを親として、その異種間交雑したハイブリッドのヒナの発声学習の個体差に着目した研究を行い、生得的な発声運動特性が個体ごとに異なり、それに基づいた発声学習バイアスを持つこと、脳内の興奮性投射神経細胞の遺伝子発現特性が、発声学習バイアスの個体差と機能相関を持つことを明らかにしました。

本研究成果は、2024年1月10日(水)公開のProceedings of the National Academy of Sciences誌(PNAS, 米国科学アカデミー紀要)に掲載されました。

プレスリリース: https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/240112_pr4.pdf

先進ゲノム支援では、支援依頼者、支援班員が一堂に集まり交流を深める「拡大班会議」を第1期から行ってきました(コロナ禍の2020-21年度を除く)。

この拡大班会議は、支援班員に加えて支援依頼者の方々にも参加いただき、対面で様々な情報共有をしていただくことが目的です。支援担当班員との相談・個別打ち合わせも可能です。そのために、参加される方全員にポスター発表をお願いしています。

本年度も、12/25.26の2日間、パシフィコ横浜アネックスホールにて開催し、依頼者及びその共同研究者、班員、スタッフ合計約330名のご参加を頂き、活発な議論が行われました。

日時: 2023年12月25日(月)13時~21時、26日(火)9時~16時

参加者: 2022,2023年度支援依頼者(共同研究者、実務担当者同伴可)

支援班員及び支援担当者(シーケンス拠点・情報解析班)

プログラム:・支援依頼者(2022年度)によるショートトーク、

・支援依頼者(2023年度)によるポスターライトニングトーク、

・班員による最先端技術紹介(シーケンス技術最新動向、情報解析技術等)、

・シーケンス拠点及び情報解析班員によるポスターライトニングトーク、

・ポスター討論(各日とも100分) 等

■日 時:

2024年2月13日(火)、14日(水)

■会 場:

Zoomウェビナー ※現地開催はございません。

■講習内容:

プログラミング言語「Python」を用いた塩基配列データの扱いや多変量解析等のプログラミング実習を中心に実施。

■想定スキルレベル:情報解析中級者

■募集人員:200名

■参加費用:無料

■受付開始:1月中旬より参加申込受付(本HPにて告知します。)

東京大学大学院新領域創成科学研究科の鈴木絢子准教授、鈴木穣教授、国立がん研究センター研究所ゲノム生物学研究分野の河野隆志分野長、筑波大学医学医療系診断病理学の野口雅之教授(研究当時)らからなる研究チームは、発生早期の肺腫瘍についての詳細なゲノム解析を行いました。

長鎖DNAシークエンスや空間オミクス解析などの最新の解析技術を用いたゲノム解析を行い、ドライバーがん遺伝子変異と呼ばれる重要な遺伝子の変化が、最も初期の上皮内がんの段階において既に発生していることを見出しました。そして、ゲノムDNA全体のメチル化の低下やコピー数変化がそれに続いて積み重なることで、上皮内がんから悪性度を増した浸潤がんに進展していくというメカニズムが明らかになりました。また、やや進展した上皮内がんの段階で、腫瘍細胞は初めて免疫細胞からの本格的な攻撃にさらされることが分かり、腫瘍細胞はそれに対する防御メカニズムを発揮し、その結果として肺組織内には様々な形態の変化が生じると示唆されます。

このような詳細な早期肺がんの解析は世界で初めて行われたものです。発がん早期に生じる遺伝子、タンパク質、組織形態の変化を詳細に明らかにすることは、将来的ながんの早期発見や有効な治療、効果的な予防につながるものと期待されます。

本成果は、「Nature Communications」に2023年12月15日に掲載されました。

プレスリリース: https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/10700.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ABiSシンポジウム~バイオイメージングの未来:モダリティを超えて~

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※先進ゲノム支援とのコラボレーション企画も行います。

■シンポジウム概要

【日程】 2024年 2月19日(月)- 20日(火)

【場所】 岡崎コンファレンスセンター(愛知県)

【Program】

━━ 2月19日(月) ━━

■開会挨拶 [13:30-13:35]

■支援プラットフォーム説明 [13:35-14:05]

「先端バイオイメージング支援プラットフォームの支援について」

「先進ゲノム解析研究推進プラットフォームの支援について」

■ゲノム×イメージングから見る生命科学の未来 [14:05-16:05]

大川 恭行(九州大学)

深谷 雄志(東京大学)

森下 喜弘(理化学研究所)

■特別講演 [16:25-17:25]

永井 健治(大阪大学)

■懇親会 [17:45-19:30]

━━ 2月20日(火)━━

■画像取得から画像解析を経て生命現象の新しい理解へ [09:00-10:30]

杉原 圭(九州大学)

近藤 寿人(生命誌研究館)

田畑 秀典(愛知県医療療育総合センター)

■光電子相関顕微鏡法が拓く微細構造研究の最先端 [10:40-12:10]

甲賀 大輔(旭川医科大学)

齊藤 知恵子(東京大学)

林 周一(川崎医科大学)

■閉会挨拶 [12:10-12:15]

●ご参加いただくにはウェブサイトからの事前申込が必要です。

https://www.nibb.ac.jp/abis/ev20240219/

・シンポジウム参加登録 2月 5日(月)締切 ※先着200名

・懇親会参加登録 1月20日(土)締切

大阪大学蛋白質研究所の伊藤将助教、藤田侑里香特任研究員(常勤)、古郡麻子准教授、篠原彰教授、近畿大学農学部の松嵜健一郎講師、国立遺伝学研究所先端ゲノミクス推進センターの豊田敦特任教授らの研究グループは、DNA組換えが活発に起こる哺乳類の生殖細胞において、DNA組換えに必要なタンパク質がDNA上の無関係な場所に結合することを防ぐ仕組みを新たに明らかにしました。

私達は、生殖器官内の生殖細胞において、父親と母親から受け継いだDNAを組換えによりシャッフルすることで、新たな遺伝情報を持つ精子や卵子を獲得します。DNA組換えの鍵を握るRAD51タンパク質は、DNAに結合することでDNA組換えをスタートさせます。これまで、RAD51タンパク質がどのように組換えが起こる場所のみを狙ってDNAに結合できるのかについては解明されていませんでした。

今回、伊藤将助教らの研究グループは、マウスをモデルとして用いることで、哺乳類の生殖細胞が、組換えが起こらない場所に結合したRAD51タンパク質を積極的に外すことで、組換えが起こる場所のみにRAD51タンパク質を結合させる仕組みを明らかにしました。この仕組みが破綻すると、DNA組換えがうまく行かなくなり、結果的に精子ができなくなります。本研究成果は、哺乳類が精子や卵子を安定的に産生する仕組みや、生命が多様性を生み出す仕組みの理解に繋がり、将来的には生殖補助医療や不妊治療への発展が期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「Nature Communications」に、10月27日23時(日本時間)にオンライン掲載されました。

プレスリリース: https://www.nig.ac.jp/nig/images/research_highlights/PR20231027.pdf

国立研究開発法人国立がん研究センター 先端医療開発センター粒子線医学開発分野/東病院放射線治療科医員 影山俊一郎、レジデント 大吉秀和らの研究グループは、慶應義塾大学薬学部分子腫瘍薬学講座 柴田淳史教授、東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 鈴木穣教授らとの共同研究で、放射線治療前後の食道がん患者さんの組織を、1細胞解析、空間的トランスクリプトーム解析等を用いた時空間解析を行い、これまで不明な点が多かった放射線治療によるがん免疫応答のメカニズムを空間、細胞、遺伝子単位で明らかにしました。

本研究により、放射線治療と併用することで治療効果が期待できる標的細胞、遺伝子、併用タイミング等の重要な情報を得ることできました。特に放射線治療中に増加したPD-L1、IDO1、SIRPA等の免疫抑制遺伝子を強く発現するマクロファージは重要な役割を担っていると予測され、本研究で見いだされた免疫細胞や遺伝子を標的にした治療法を検証していくことで、食道がんに対する有効な治療法の開発が期待できます。

本成果は2023年12月13日、Science Advances 誌に掲載されました。

プレスリリース: https://www.ncc.go.jp/jp/information/researchtopics/2023/1214/index.html

東京大学大学院新領域創成科学研究科の関真秀特任准教授と鈴木穣教授、京都大学大学院理学研究科の松下智直教授と野田口理孝教授(兼:名古屋大学生物機能利用開発研究センター 特任教授)、奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科の吉田聡子教授、筑波大学生命環境系の壽崎拓哉准教授、名古屋大学生物機能開発利用研究センターの黒谷賢一特任准教授らの研究グループは、ゲノムDNAから遺伝子を読み取る開始位置である転写開始点(TSS)を網羅的に決定するTSS-seq2法を開発しました。さらに、コシオガマ、ベンサミアナタバコ、ミヤコグサ、ハクサンハタザオの4種類の植物について、TSS情報の収集を行いました。

TSSの決定は、RNAの正確な構造や、TSSの近辺に存在して遺伝子の機能を調節する重要な領域であるプロモーター領域を同定するために重要です。正確性の高い転写開始点検出法は、必要なRNAの量が多く、プロトコルが複雑であるなど、簡単には実施できない手法が主流でした。今回、先行研究により開発されたTSS-seq(注1)を改良・簡略化することで、TSS-seq2を開発しました。TSS-seq2は既存の方法よりも特異的に転写開始点を検出でき、5ナノグラムと少量のRNAからでも実施できます。

今回開発した方法は、様々な生物種や組織でのmRNAの正確な構造の同定や遺伝子の制御の研究、特に、希少な細胞種や微小な組織などの少量のサンプルの解析への応用が期待されます。また、今回収集した植物のTSS情報は、これらの植物種の研究の基盤データとなることが期待されます。

本成果は、Nucleic Acids Researchに2023年11月22日に掲載されました。

プレスリリース: https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/10636.html

金沢大学がん進展制御研究所/新学術創成研究機構の後藤典子教授らの共同研究グループは,乳がん再発の原因細胞の取り出しに成功しました。

乳がんは,日本や欧米など世界的に女性が罹患する最も多いがんです。最新の統計では,生涯のうちに日本人女性の9人に1人が乳がんに罹患することが見込まれ,さらに,罹患者数のみならず死亡数も増加傾向にあり,大きな問題になっています。診断技術や分子標的薬の進歩などにより,治癒を見込める乳がん症例が増えてきている一方で,完治したはずの乳がんが,数年~10数年後に転移再発して不幸な転帰をたどる症例が一定数あることが,死亡数増加の要因の一つとなっています。

手術前に,抗がん剤や分子標的薬による全身治療を行う「術前全身治療」後,手術切除した乳腺組織内にがん細胞が残存する症例では,転移再発しやすいことが知られています。この転移再発を起こすがん細胞が,抗がん剤などの治療に対して抵抗性を示すメカニズムは不明です。このメカニズムが分かれば,転移再発を減らして乳がんによる死亡数を減少させられると考えられます。

本研究では,幹細胞の性質を持つ,いわゆる「がん幹細胞」の細胞集団の中に,抗がん剤などの治療に対して最も耐性を示す亜集団を見いだして,取り出すことに成功しました。さらに,古くより心不全の治療に用いられてきた強心配糖体を用いることにより,この治療抵抗性のがん幹細胞亜集団を死滅させられることを見いだしました。本知見は,強心配糖体を組み合わせた術前化学療法を行うことにより,乳がん再発を予防できる可能性を示し,乳がんの撲滅に貢献できることが期待されます。

本研究成果は,2023年11月15日12時(米国東部標準時間)に国際学術誌『Journal of Clinical Investigation』のオンライン版に掲載されました。

プレスリリース: https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/231116_re.pdf

生命科学連携推進協議会および先進ゲノム支援を含む生命科学4プラットフォームは、

日本分子生物学会にて生命科学連携推進協議会「最先端技術支援コーナー」としてブース出展致します。

支援内容や支援申請方法などに関してご案内させて頂きます。ぜひお立ち寄りください。

また、バイテクセミナーでは、先進ゲノム支援からも登壇し支援について説明をさせていただく予定です。

こちらもぜひご活用ください。

=========================

第46回日本分子生物学会年会

会期:2023年12月6日(水)~ 12月8日(金)

会場:神戸ポートアイランド

大会HP:https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2023/

=========================

●ブース展示

展示会場1 神戸国際展示場1号館1F

No.33 生命科学連携推進協議会

●バイテクセミナー

12月7日(木)12:25-13:15 第17会場

2BT17「あなたの科研費研究を最先端の技術で支援します」

生命科学 4 プラットフォームによる最先端技術支援説明会

——————————————————————————–

バイオテクノロジーセミナー整理券配布デスク

国際展示場2号館1階

配布開始時間:8:00~11:00(※なくなり次第終了)

——————————————————————————–

なお、数量には限りがありますことご了承ください。

自然環境において微生物は多様な種の組み合わせによる「微生物群集」として存在しています。微生物群集の構成は環境に依存しており、特に「環境温度」はその構成に重要な影響を与えます。しかしながら、環境温度と微生物群集の繋がりについて、具体的な法則や関係性はほとんど解明されていませんでした。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 ゲノム進化研究室の黒川真臣特任研究員および黒川顕教授らのグループは、環境中に存在する微生物全体が持つ遺伝情報と環境温度の間に特有の数理法則が成り立つことを発見ました。そして、この法則を利用してメタゲノム配列より取得した遺伝情報から環境温度を予測する技術「Metagenomic Thermometer」を開発しました。

Metagenomic Thermometer を用いて、人工的に構築した多様な温度の温泉河川において、微生物群集のメタゲノム解析から環境温度を高精度に予測することに成功しました。さらに、公共データを利用して、温泉河川以外の環境、特にヒト腸内環境にも Metagenomic Thermometer が適用可能であることを示しました。

本成果は、微生物群集の構成についての理解を深めるとともに、ヒト深部体温の推定、体温に応じて定着しやすい生菌製剤やプロバイオティクスの設計への応用、さらには気候変動に伴う微生物群集の変化の予測などへの応用が期待できます。 本研究成果は、国際科学雑誌「DNA Research」に2023年11月7日(日本時間)に掲載されました。

プレスリリース: https://www.nig.ac.jp/nig/images/research_highlights/PR20231122.pdf

東京大学の按田瑞恵特任助教、山内駿大学院生、コセンティーノ サルヴァトーレ特任助教、岩崎渉教授と、理化学研究所の坂本光央専任研究員、大熊盛也室長、高島昌子ユニットリーダー(研究当時)、国立遺伝学研究所の豊田敦特任教授の共同研究チームは、多様な環境に生息する2門2科4属5種のバクテリアが、生物の基本構成要素の一つであるタンパク質の合成に必須なリボソームRNA(rRNA)遺伝子をプラスミドだけに持つことを発見しました。また、今回解析したバクテリアのうちPersicobacteraceae科に属するバクテリアは、染色体からrRNA遺伝子を失った状態でも数億年にわたって絶滅しなかったことを明らかにしました。

本研究の発見は、「生存に必須な遺伝子を長期間にわたって安定して子孫に伝えるためには染色体上で受け渡す必要がある」とする生物学における定説を否定するものです。今後、物質生産といった工業応用や薬剤耐性菌の出現などで重要な役割を果たすプラスミドの新たな基本的性質の解明や、プラスミドを安定的に維持する技術開発への貢献が期待されます。

本研究成果は、2023年11月14日に英国科学誌「Nature Communications」に掲載されました。

プレスリリース: https://www.k.u-tokyo.ac.jp/information/category/press/10606.html

山梨大学 大学院総合研究部 医学域 基礎医学系 薬理学講座及び山梨 GLIA センター小泉修一教授及び齋藤光象助教の研究チームは、これまで知られていなかった、稀少な難治性神経変性疾患である「アレキサンダー病」の病態保護作用に関与する細胞を発見しました。 アレキサンダー病は、本邦の患者数約 50 名の超稀少な難治性神経変性疾患であり、根本的な治療法は確立されていません。アレキサンダー病はグリア細胞の一種である「アストロサイト」特異的遺伝子 GFAP 遺伝子の変異が原因で発症します。しかしながら、同一の GFAP 変異を有していてもアレキサンダー病の発症年齢、重症度、臨床経過には幅広い多様性があることが知られていました。また、ほぼ無症候や軽症での経過中に急な病状進行を見る症例もありGFAP 変異以外もしくはアストロサイト以外の疾患修飾因子の存在が疑われていました。

アレキサンダー病は一次性アストロサイト病であるため、これまでの研究はアストロサイトに注目した研究が殆どでした。しかし今回、もう一つのグリア細胞であるミクログリアが本疾患の重要な修飾細胞であり、病態に大きく影響していることが明らかとなりました。これらは、ミクログリアへの介入が、将来に全く新しいアレキサンダー病の治療戦略になる可能性を示唆するものです。本研究成果は英国オックスフォード大学出版局が刊行する国際医学誌「BRAIN」に2023年11月13日午前9時(日本時間)に掲載されました。

プレスリリース:

https://www.yamanashi.ac.jp/wp-content/uploads/2023/11/20231113pr.pdf

生命科学連携協議会「社会との接点活動」班では、オンラインにて下記の市民公開シンポジウムを開催いたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「生命の動きをみて学ぶライフサイエンス -タンパク質研究の現在と細胞のダイナミズム-」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆ 日時:2023年10月28日(土) 13:00 – 16:15

◆ 開催形式:オンラインシンポジウム: オンライン会議ツール「Zoom」を使用します。

◆ 定員:500名 (事前申込制)

◆ 参加費:無料

◆ 詳細および参加登録:https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/eth/seminar/20231028/

[事前参加登録:10月27日(金)12:00まで]

・「植物の力を利用して狙ったタンパク質を分解除去する」

国立遺伝学研究所 遺伝メカニズム研究系 鐘巻 将人

・「悪いタンパク質を壊す薬」

東京大学大学院 薬学系研究科 内藤 幹彦

・「生体内の単一細胞の遺伝子発現を光で操作する顕微鏡技術」

自然科学研究機構 基礎生物学研究所 亀井 保博

・パネルディスカッション(高校生参加)

情報解析講習会への多数のエントリーありがとうございました。

エントリーされた方には本日までに参加方法についてご連絡を差し上げていますが、15名ほどエラーでメールが返ってきています。

◆◆メール未着の場合は、迷惑メールフォルダもご確認の上、事務局まで至急ご連絡ください。

先進ゲノム支援事務局

東京大学 大学院総合文化研究科の晝間 敬 准教授と、同 大学院新領域創成科学研究科の岩崎 渉 教授、同 大学院農学生命研究科の田野井 慶太朗 教授、大森 良弘 准教授、北海道大学 大学院理学研究院の南 篤志 准教授、理化学研究所 環境資源科学研究センターの岡本 昌憲 チームリーダー、薬用植物資源研究センターの佐藤 豊三 客員研究員、奈良先端科学技術大学院大学の西條 雄介 教授らによる研究グループは、植物に定着する内生糸状菌(カビ)が持つ1つの菌二次代謝物生合成遺伝子クラスターが共生から寄生への多彩かつ連続的な菌の感染戦略を支えていることを明らかにしました。

今後、本遺伝子クラスターの制御機構をさらに突き詰め、クラスターの活性化を制御する技術を開発することで、寄生菌の悪い行動だけを抑えつつ、共生菌の効用を最適化する技術の開発にもつながっていくことが期待されます。

本研究成果は、2023年9月6日(英国夏時間)に英国科学誌「Nature Communications」に掲載されました。

プレスリリース:

https://www.jst.go.jp/pr/announce/20230906/index.html

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 (大阪府茨木市、理事長:中村祐輔) 創薬デザイン研究センター・細胞核輸送ダイナミクスプロジェクト・岡正啓プロジェクトリーダーらの研究グループは、急性白血病細胞で見られるヌクレオポリン融合遺伝子産物が形成する核内の相分離構造体の新しい機能を明らかにしました。本研究は今後さらなる白血病メカニズムの解明や創薬へ繋がる成果であると期待されます。なお、本研究は、九州大学生体防御医学研究所・大川恭行教授グループ、東京大学定量生命科学研究所・中戸隆一郎准教授グループなどと共同で行われました。

本研究成果は2023年7月29日に『Cell Reports』に発表されました。

プレスリリース:

https://www.nibiohn.go.jp/information/nibio/files/1013f78a174323b04a174eaf799ee85d058a0eea.pdf

東京大学大学院農学生命科学研究科獣医解剖学研究室の金井克晃教授率いる研究チームは、AMH-treck トランスジェニック(Tg)マウス系統を用いて、胎子精巣からセルトリ細胞をジフテリア毒素により実験的に除去することで、精巣上皮から顆粒層細胞を含む卵巣皮質が形成され、精巣間質では卵巣特有の内莢膜細胞が出現することを発見した。この精巣から卵巣への性転換は、セルトリ細胞から分泌されるパラクライン因子の供給停止によるものである。今までは、未分化な性腺の雌雄共通の前駆細胞から、オス型のセルトリ細胞、メス型の顆粒層細胞(ステロイドホルモン産生細胞は、オス型のライディッヒ細胞とメス型の内莢膜細胞)が分化し、精巣・卵巣へと発達すると考えられていた。本成果により、オス・メスで別々の前駆細胞から精巣・卵巣が発達し、セルトリ細胞由来のFGF9がメスの卵巣前駆細胞の出現を抑制していることも新たに判明した。胎子期の精巣で卵巣前駆細胞が維持されている事実は、マウスだけでなく、ヒトや家畜の性分化異常症での卵巣前駆細胞の性的2型の破綻の一原因として考えられ、ほ乳類の生殖腺の機能障害の病因の深い理解に貢献する。

本成果は2023年7月17日にDevelopment誌に掲載されました。

プレスリリース: https://release.nikkei.co.jp/attach/658550/02_202307041438.pdf

ヒトのゲノムは、主に「ユークロマチン」「ヘテロクロマチン」の2つの領域に分類できるとされています。これまで長い間、頻繁に遺伝情報の読み出しが行われるユークロマチンは「ほどけて」いる一方、遺伝情報の読み出しが抑えられているヘテロクロマチンは凝縮して「塊」を形成している、と考えられてきました。

今回、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 ゲノムダイナミクス研究室の前島一博 教授、飯田史織 総研大生(学振特別研究員 DC2)、島添將誠 総研大生、田村佐知子 テクニカルスタッフ、井手聖 助教は、Trends in Cell Biology誌に、この定説を覆すOpinion Paperを発表しました。この論文では、最近報告された超解像クロマチンイメージング、クロマチンのアクセシビリティをDNA消化酵素に対する感受性でゲノムワイドに調べた解析、さらには、密度勾配遠心法を用いたヌクレオソーム密度のゲノムワイドな解析をもとに、高等真核細胞ではユークロマチンも直径100-300 nm程度の凝縮した「塊 (ドメイン)」を形成していること、凝縮したドメインがクロマチンの基本構造であることを提唱しています。さらに、凝縮したドメインが存在することによって実現する転写制御のモデルや、分裂期染色体でのドメインの役割についても議論しています。本論文は2023年6月27日にTrends in Cell Biology誌に掲載されました。

プレスリリース: https://www.eurekalert.org/news-releases/993484

2023年はヒトゲノム解読完了から20周年という節目の年になります。

ゲノム医科学分野の急激な発展を受け、その最新成果と新技術がもたらす新たなる展開を展望することを目的とし、下記日程にて、14AGWが開催されることとなりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第14回国際ゲノム会議 14AGW

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Complete human genome and beyond

日時:2023年10月4日(水) ~ 10月6日(金)

会場: 一橋講堂

特設サイトURL : https://www.14agw.jp/jp/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※10/6の13~15時は先進ゲノム支援の共催セッション「Emerging Technology Presentation」として、国外講師4名のトークを予定しています。

現在、参加早期登録およびポスター発表申込を受け付けています(8/31締切)。

どうぞ、ご参加をご検討いただけますようお願い致します。

先進ゲノム支援事務局